家族のために生前にしておくべきこと。

相続の基礎知識と注意点を徹底解説

Point

- 早めに準備を始めれば、大切な家族に負担をかけることなく財産をのこすことが可能。

- 相続トラブルは、誰にでも起こりうる問題。

- 相続対策には複数の方法があるので、目的に合った方法を選ぶ必要がある。

-

「相続はお金持ちが心配すること」と思っているかもしれません。しかし、実際は普通の家庭でも相続トラブルは発生しています。財産を円滑に引き継ぐには、早めに相続の準備を始めることが大切です。

今回は、相続の基礎知識と注意点、生前にしておくべき準備について解説します。

-

いつから準備するべき?

相続は、思い立ったらすぐに準備を始めるべきです。早めに対策を考えることによって、トラブル防止や税金・事務手続きの負担軽減が期待できます。まずは、財産をのこす側が早めに相続の準備をするべき理由について見ていきましょう。

-

突然相続が始まる可能性がある

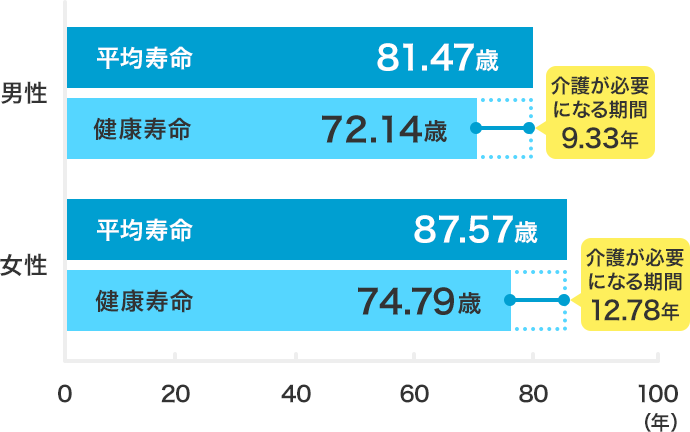

平均寿命が延びているため、「相続はまだ先のこと」と考えている方もいるでしょう。しかし、平均寿命と健康寿命には9~12年程度の差があります。

平均寿命は「生まれてから亡くなるまでの期間」、健康寿命は「支障なく日常生活ができる期間」のことです。平均寿命と健康寿命の差は、「日常生活に制限がある期間」といえます。

例えば、認知症になって意思表示が難しくなると、本人が手続きできなくなり、口座が凍結されるリスクがあります。また、思わぬ病気や事故で亡くなってしまい、突然相続が起こる可能性もゼロではありません。

相続について自身の意思を反映するためにも、まだ元気なうちに相続の準備を始める必要があります。

-

相続トラブルを防止できる

早めに相続の準備を始めると、相続人(財産を引き継ぐ人)同士のトラブル防止も期待できます。

被相続人(財産をのこす人)が亡くなった場合、遺言書がなければ、基本的に相続人同士で話し合って財産の分け方を決めることになります。その際、誰がどの財産をいくら引き継ぐかで揉めるケースは少なくありません。

特に、簡単に分けられない不動産が含まれている場合、相続関係が複雑な場合はトラブルになりやすい傾向にあります。

生前のうちに財産を整理したり、遺言書を作成したりすることで、相続手続きをスムーズに進められます。

-

相続税の負担を軽減できる

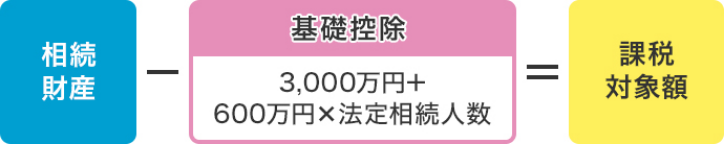

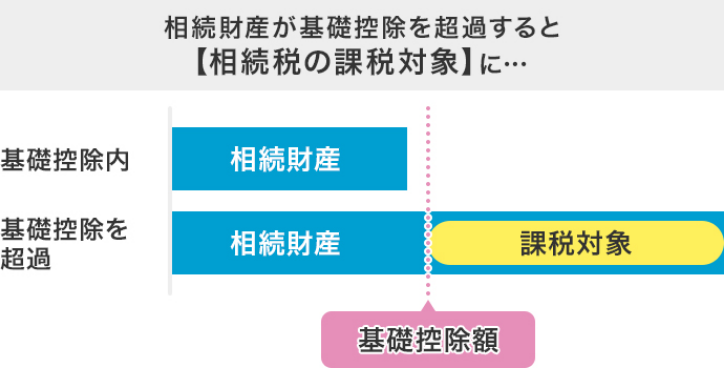

相続財産の額が相続税の基礎控除額を超える場合、その超える部分は相続税の課税対象となります。早めに準備をして、相続財産を基礎控除額の範囲内に収めたり、近づけたりすることによって相続税の負担軽減が可能です。

法定相続人とは、民法で定められた財産を相続できる人のことです。遺言書があれば、法定相続人以外の人も相続人になれます。遺言書がない場合は、基本的に法定相続人同士で話し合って遺産の分け方を決めます。

配偶者は常に相続人で、配偶者以外の人は次の順序で一緒に相続人となります。

・第1順位:子ども

・第2順位:両親、祖父母

・第3順位:兄弟姉妹相続財産には預貯金だけでなく、不動産も含まれます。まとまった預貯金を持っていなくても、持ち家の価値によっては相続税がかかることもあるので注意が必要です。

-

-

相続で起こり得るトラブルは?

相続の事前準備ができていないと、どんなトラブルが起こり得るのでしょうか。ここでは、相続トラブルになりやすい具体例を紹介します。

-

相続はお金持ちの話で自分には関係ない?

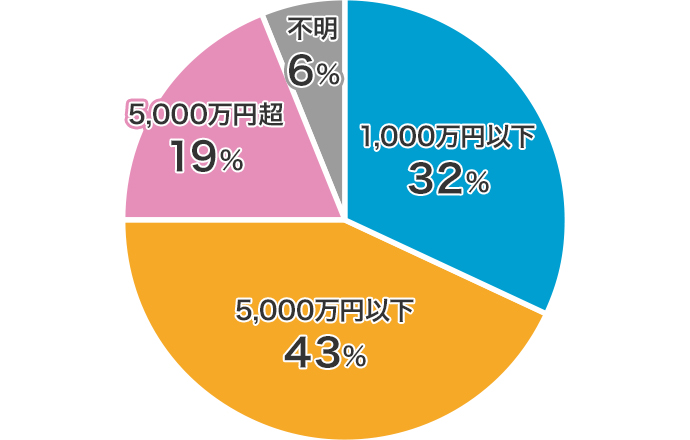

「相続はお金持ちの話だから自分には関係ない」と思っていませんか。しかし、相続トラブルは財産の額に関係なく、誰にでも起こり得る問題です。

遺産分割事件の内訳を見ると、遺産総額1,000万円以下が全体の32%を占めています。まとまった財産がなく、相続税がかからなくてもトラブルは起きているのが現状です。

-

自分の家族は仲が良いから大丈夫?

「自分の家族は仲が良いから大丈夫」と思っている人もいるでしょう。しかし、たとえ仲の良い家族であっても、相続で揉めることはよくあります。

意外と多いのが、相続人の配偶者が加わってトラブルになるケースです。相続人の配偶者が「親の介護をしてきた妻(夫)はもっと財産をもらうべき」「長男(長女)だから財産を一番多くもらうべき」などと主張することで、トラブルに発展してしまいます。

仲が良かった家族が、相続をきっかけに険悪になってしまうことも少なくありません。

-

-

今から備えるためには何ができる?

トラブルを避け、円滑に財産を相続させるためには何をすればよいのでしょうか。相続対策には複数の方法があるので、目的に合わせて最適な方法を選ぶ必要があります。ここでは、相続対策として利用できるサービスを3つ紹介します。

-

遺言信託

遺言信託とは、遺言書の作成・保管、相続発生後の遺言執行までの一連の手続きを金融機関がサポートするサービスです。遺言信託は、以下のような方におすすめです。

・相続の内容をご自身で決められたい方

・相続人同士の争いを未然に防ぎたい方

・大切な人の相続手続きの負担を軽減させてあげたい方遺言書を作成して自身の意思を示すことによって、大切な財産を大切な方に相続させることが可能です。また、相続人同士の争いを防ぎ、相続手続きの負担を軽減する効果も期待できます。

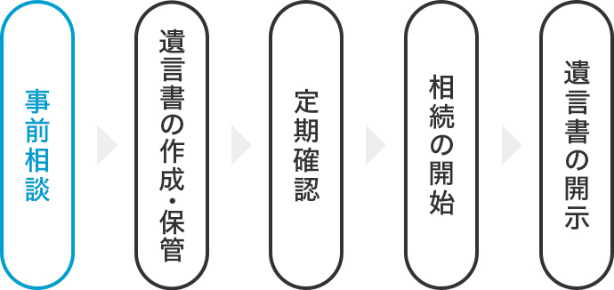

<遺言信託の流れ>

遺言書の作成や保管、執行には専門知識が必要ですが、金融機関に依頼することによって、安心して手続きを進められます。

相続対策として遺言書の作成を検討している場合は、熊本銀行までお気軽にご相談ください。

熊本銀行|遺言信託 -

暦年贈与

暦年贈与とは、1年単位(1月1日~12月31日)で財産を贈与する(無償で相手に与える)ことです。

個人から財産をもらったときは贈与税がかかりますが、暦年贈与には年110万円の基礎控除があります。暦年贈与を活用し、基礎控除の範囲内で生前贈与を行うことによって、贈与税の負担を軽減しながら大切な人に財産を引き継げます。

ただし、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の課税対象になるので注意が必要です。

また、2023年度税制改正大綱において、暦年贈与の相続税加算期間の見直しが盛り込まれました。関連法案の成立が前提にはなりますが、2024年1月1日以後の贈与から、相続税の課税対象期間が3年→7年に変更される予定です。

大切な家族への生前贈与を簡単・確実に行いたい場合は、「暦年贈与信託」を検討しましょう。暦年贈与信託は、以下のような方におすすめです。

・面倒な贈与手続きを代行してほしい方

・贈与取引の記録を確実に残したい方

・毎年の手続きを忘れずに行いたい方贈与契約書の作成や振込などの面倒な贈与手続きは、金融機関に任せられます。また、贈与取引の記録が確実に残り、毎年お知らせが届いて忘れずに手続きできるのもメリットです。

熊本銀行では、暦年贈与信託を取り扱っております。暦年贈与についてわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

熊本銀行|暦年贈与信託 -

民事信託

民事信託とは、信頼できる家族などにお金や不動産、自社株などの管理・運用を託す財産管理の仕組みです。従来の相続対策や財産管理に比べて、柔軟な対応が可能になります。

民事信託は、以下のような方におすすめです。

・遺言などの資産継承を検討している方

・一次相続(両親のいずれか一方が亡くなる最初の相続)以降の継承まで考えたい方

・将来の判断能力低下に備えたい方

・事業承継対策を検討したい方相続だけでなく、将来の介護や事業承継にも備えたい場合は民事信託が向いています。

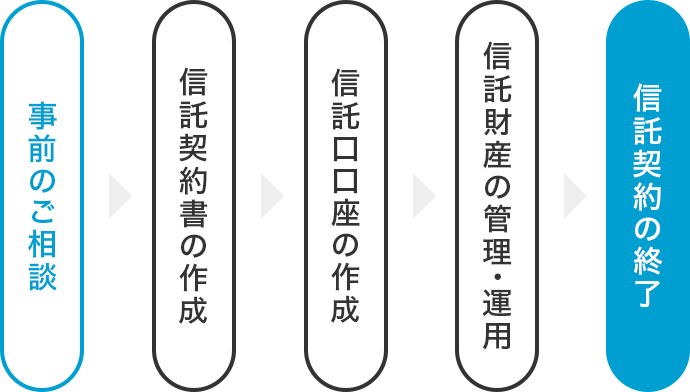

<民事信託の流れ>

民事信託についてわからないことがあれば、熊本銀行までお問い合わせください。

熊本銀行|民事信託

-

-

早めに準備して相続トラブルを回避しよう

相続はお金持ちだけの問題ではありません。相続税がかからない普通の家庭でも、相続トラブルは発生しています。早めに準備を始めれば、大切な家族に負担をかけることなく財産をのこすことが可能です。

相続に備えるために何をすればよいのか、一緒に考えてみませんか。相続や贈与についてわからないことがあれば、熊本銀行までお気軽にご相談ください。

-

まとめ

- 平均寿命と健康寿命には大きな差があるので、本人の意思表示ができるうちに手続きするのがおすすめ。

- 早めに準備を始めれば、大切な家族に負担をかけることなく財産をのこすことが可能。

- 相続トラブルはお金持ちだけの問題ではなく、誰にでも起こりうる。

- 相続対策には複数の方法があるので、目的に合った方法を選ぶ必要がある。

-

関連記事