年金ガイドブック

- ページ: 1

- ゆ とり あ る 生 活 を 熊 本 銀 行 が 応 援 し ま す。

年金ガイドブック

2023 2024

はじめての方でもわかりやすい年金に関するQ& A

�

- ▲TOP

- ページ: 2

- よくわかる年 金 の 仕 組 み

[目 次]

[頁]

Q.1

年金はもらえますか?

P.3

Q.2

厚生年金はいつからもらえますか?

P.5

Q.3

国民年金はいつからもらえますか?

P.7

Q.4

受給開始年齢より早く年金を受け取ることができますか?

P.9

Q.5

受給開始年齢より遅く年金を受け取ることができますか?

P.10

Q.6

退職後、雇用保険の失業給付を受給すると

厚生年金はどうなりますか?

P.11

Q.7

60歳以降働く場合、厚生年金はどうなりますか?

P.13

Q.8

サラリーマン夫婦の年金は、どのようになるのですか?

P.17

Q.9

退職後の健康保険はどうすればいいのですか?

P.19

Q.10

セカンドライフにかかる税金について教えてください。

P.20

Q.11

年金の手続きはどうすればいいのですか?

P.21

Q.12

資料

「ねんきん定期便」

「ねんきんネット」の内容が知りたい。

①熊本県内・福岡県内・鹿児島県内の年金事務所等一覧

P.28

②熊本県内のハローワーク

(公共職業安定所)一覧

P.30

なお、本冊子の内容については、令和5年4月現在の各法令に基づき作成しております。

1

P.27

�

- ▲TOP

- ページ: 3

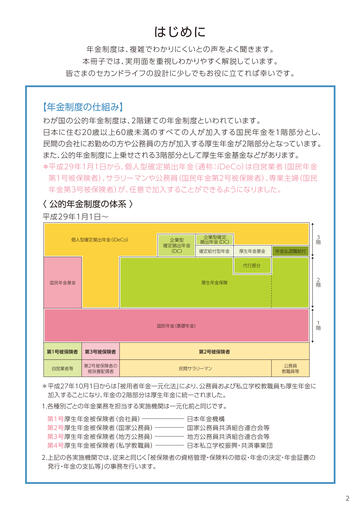

- はじめに

年金制度は、複雑でわかりにくいとの声をよく聞きます。

本冊子では、実用面を重視しわかりやすく解説しています。

皆さまのセカンドライフの設計に少しでもお役に立てれば幸いです。

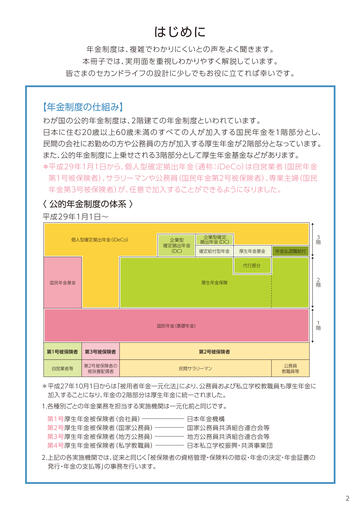

【年金制度の仕組み】

わが国の公的年金制度は、2階建ての年金制度といわれています。

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金を1階部分とし、

民間の会社にお勤めの方や公務員の方が加入する厚生年金が2階部分となっています。

また、公的年金制度に上乗せされる3階部分として厚生年金基金などがあります。

*平成29年1月1日から、個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)は自営業者(国民年金

第1号被保険者)、サラリーマンや公務員(国民年金第2号被保険者)、専業主婦(国民

年金第3号被保険者)が、任意で加入することができるようになりました。

〈 公的年金制度の体系 〉

平成29年1月1日∼

企業型

確定拠出年金

(DC)

3階

個人型確定拠出年金(iDeCo)

企業型確定

拠出年金(DC)

確定給付型年金

厚生年金基金

年金払退職給付

代行部分

2階

厚生年金保険

国民年金基金

1階

国民年金(基礎年金)

第1号被保険者

第3号被保険者

自営業者等

第2号被保険者の

被扶養配偶者

第2号被保険者

民間サラリーマン

公務員

教職員等

*平成27年10月1日からは「被用者年金一元化法」

により、公務員および私立学校教職員も厚生年金に

加入することになり、年金の2階部分は厚生年金に統一されました。

1.各種別ごとの年金業務を担当する実施機関は一元化前と同じです。

第1号厚生年金被保険者(会社員)

第2号厚生年金被保険者(国家公務員)

第3号厚生年金被保険者(地方公務員)

第4号厚生年金被保険者(私学教職員)

日本年金機構

国家公務員共済組合連合会等

地方公務員共済組合連合会等

日本私立学校振興・共済事業団

2.上記の各実施機関では、従来と同じく

「被保険者の資格管理・保険料の徴収・年金の決定・年金証書の

発行・年金の支払等」の事務を行います。

2

�

- ▲TOP

- ページ: 4

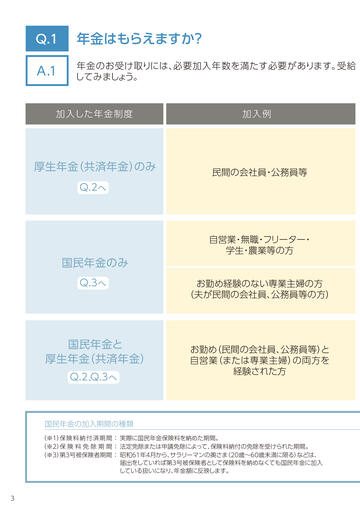

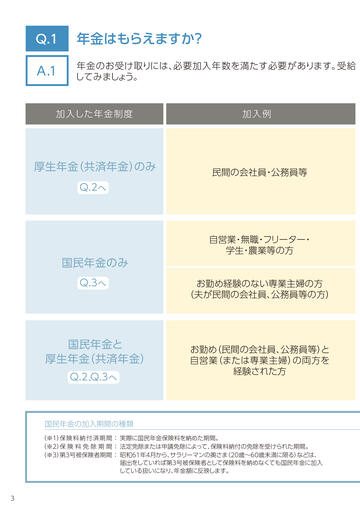

- Q.1

年金はもらえますか?

A.1

年金のお受け取りには、必要加入年数を満たす必要があります。受給

してみましょう。

加入した年金制度

厚生年金

(共済年金)

のみ

加入例

民間の会社員・公務員等

Q.2 へ

国民年金のみ

Q.3 へ

国民年金と

厚生年金

(共済年金)

Q.2 、

Q.3 へ

自営業・無職・フリーター・

学生・農業等の方

お勤め経験のない専業主婦の方

(夫が民間の会社員、公務員等の方)

お勤め

(民間の会社員、公務員等)

と

自営業(または専業主婦)の両方を

経験された方

国民年金の加入期間の種類

(※1)保険料納付済期間 : 実際に国民年金保険料を納めた期間。

(※2)保 険 料 免 除 期 間 : 法定免除または申請免除によって、保険料納付の免除を受けられた期間。

(※3)第3号被保険者期間 : 昭和61年4月から、

サラリーマンの奥さま

(20歳∼60歳未満に限る)

などは、

届出をしていれば第3号被保険者として保険料を納めなくても国民年金に加入

している扱いになり、年金額に反映します。

3

�

- ▲TOP

- ページ: 5

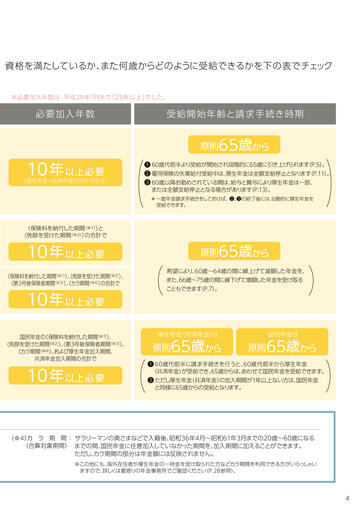

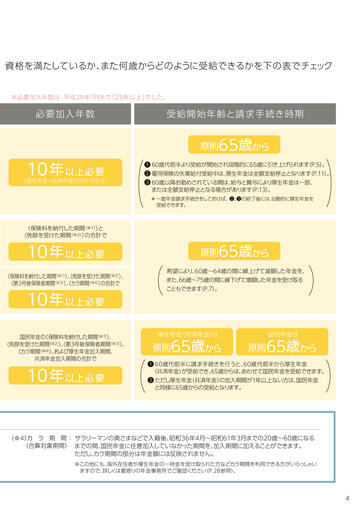

- 資格を満たしているか、

また何歳からどのように受給できるかを下の表でチェック

※必要加入年数は、平成29年7月まで「25年以上」でした。

必要加入年数

受給開始年齢と請求手続き時期

65歳から

原則

10 年 以 上 必要

(厚生年金+共済年金の合計でも可)

1

60歳代前半より受給が開始され段階的に65歳に引き上げられます

(P.5)

。

2

雇用保険の失業給付受給中は、

厚生年金は全額支給停止となります

(P.11)

。

3

60歳以降お勤めされている間は、

給与と賞与により厚生年金は一部、

または全額支給停止となる場合があります

(P.13)

。

3

* 一度年金請求手続きをしておけば、 2 、

の終了後には、

自動的に厚生年金を

受給できます。

〈保険料を納付した期間(※1)〉

と

〈免除を受けた期間(※2)〉

の合計で

10 年 以 上 必要

65歳から

原則

希望により、

60歳∼64歳の間に繰上げて減額した年金を、

〈保険料を納付した期間(※1)〉、

〈免除を受けた期間(※2)〉、

〈第3号被保険者期間(※3)〉、

〈カラ期間(※4)〉の合計で

また、

66歳∼75歳の間に繰下げて増額した年金を受け取る

こともできます

(P.7)

。

10 年 以 上 必要

国民年金の

〈保険料を納付した期間(※1)〉

、

〈

、第3号被保険者期間(※3)〉

、

〈免除を受けた期間(※2)〉

、

および厚生年金加入期間、

〈カラ期間(※4)〉

共済年金加入期間の合計で

10 年 以 上 必要

厚生年金(共済年金)

は

原則

65歳から

国民年金は

65歳から

原則

60歳代前半に請求手続きを行うと、

60歳代前半から厚生年金

(共済年金)

が受給でき、

65歳からは、

あわせて国民年金を受給できます。

1

2

ただし厚生年金

(共済年金)

の加入期間が1年以上ない方は、

国民年金

と同様に65歳からの受給となります。

(※4)

カ ラ 期 間 : サラリーマンの奥さまなどで入籍後、

昭和36年4月∼昭和61年3月までの20歳∼60歳になる

(合算対象期間) までの間、

国民年金に任意加入していなかった期間を、

加入期間に加えることができます。

ただし、

カラ期間の部分は年金額には反映されません。

※この他にも、

海外在住者や厚生年金の一時金を受け取られた方などカラ期間を利用できる方がいらっしゃい

ますので、

詳しくは最寄りの年金事務所でご確認ください

(P.28参照)

。

4

�

- ▲TOP

- ページ: 6

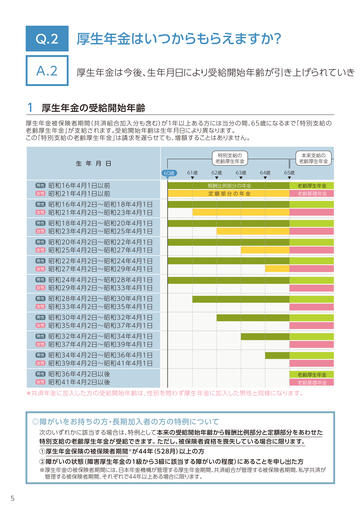

- 1

Q.2

厚生年金はいつからもらえますか?

A.2

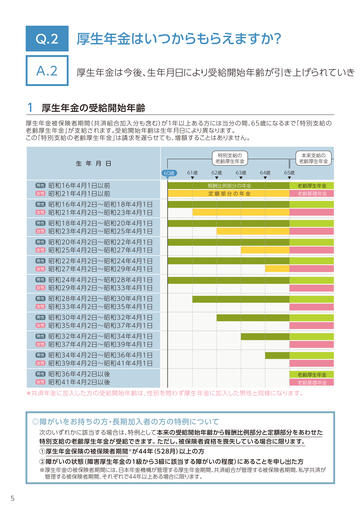

厚生年金は今後、生年月日により受給開始年齢が引き上げられていき

厚生年金の受給開始年齢

厚生年金被保険者期間(共済組合加入分も含む)が1年以上ある方には当分の間、65歳になるまで「特別支給の

老齢厚生年金」が支給されます。受給開始年齢は生年月日により異なります。

この「特別支給の老齢厚生年金」は請求を遅らせても、増額することはありません。

特別支給の

老齢厚生年金

生 年 月 日

60歳

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

61歳

昭和16年4月1日以前

昭和21年4月1日以前

62歳

63歳

本来支給の

老齢厚生年金

64歳

65歳

報酬比例部分の年金

老齢厚生年金

定額部分の年金

老齢基礎年金

昭和16年4月2日∼昭和18年4月1日

昭和21年4月2日∼昭和23年4月1日

昭和18年4月2日∼昭和20年4月1日

昭和23年4月2日∼昭和25年4月1日

昭和20年4月2日∼昭和22年4月1日

昭和25年4月2日∼昭和27年4月1日

昭和22年4月2日∼昭和24年4月1日

昭和27年4月2日∼昭和29年4月1日

昭和24年4月2日∼昭和28年4月1日

昭和29年4月2日∼昭和33年4月1日

昭和28年4月2日∼昭和30年4月1日

昭和33年4月2日∼昭和35年4月1日

昭和30年4月2日∼昭和32年4月1日

昭和35年4月2日∼昭和37年4月1日

昭和32年4月2日∼昭和34年4月1日

昭和37年4月2日∼昭和39年4月1日

昭和34年4月2日∼昭和36年4月1日

昭和39年4月2日∼昭和41年4月1日

昭和36年4月2日以後

昭和41年4月2日以後

老齢厚生年金

老齢基礎年金

*共済年金に加入した方の受給開始年齢は、性別を問わず厚生年金に加入した男性と同様になります。

◎障がいをお持ちの方・長期加入者の方の特例について

次のいずれかに該当する場合は、特例として本来の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分をあわせた

特別支給の老齢厚生年金が受給できます。ただし、被保険者資格を喪失している場合に限ります。

①厚生年金保険の被保険者期間 ※が44年(528月)以上の方

②障がいの状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障がいの程度)にあることを申し出た方

※厚生年金の被保険者期間には、

日本年金機構が管理する厚生年金期間、共済組合が管理する被保険者期間、私学共済が

管理する被保険者期間、それぞれで44年以上ある場合に限ります。

5

�

- ▲TOP

- ページ: 7

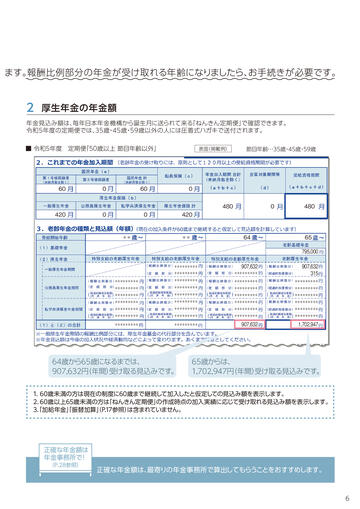

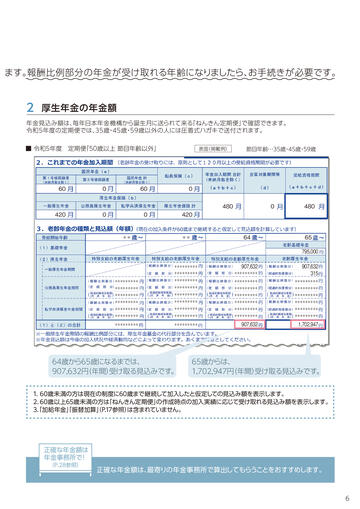

- ます。報酬比例部分の年金が受け取れる年齢になりましたら、

お手続きが必要です。

2

厚生年金の年金額

年金見込み額は、毎年日本年金機構から誕生月に送られて来る

「ねんきん定期便」

で確認できます。

令和5年度の定期便では、

35歳・45歳・59歳以外の人には圧着式ハガキで送付されます。

■ 令和5年度 定期便

「50歳以上 節目年齢以外」

表面

(掲載例)

60

0

60

0

420

0

0

420

節目年齢…35歳・45歳・59歳

480

**

0

64

**

480

65

795,000

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

64歳から65歳になるまでは、

907,632円

(年間)

受け取る見込みです。

*********

907,632

907,632

315

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

907,632

*********

*********

*********

*********

1,702,947

65歳からは、

1,702,947円

(年間)

受け取る見込みです。

1. 60歳未満の方は現在の制度に60歳まで継続して加入したと仮定しての見込み額を表示します。

2. 60歳以上65歳未満の方は

「ねんきん定期便」

の作成時点の加入実績に応じて受け取れる見込み額を表示します。

3.「加給年金」

「振替加算」

(P.17参照)

は含まれていません。

正確な年金額は

年金事務所で!

(P.28参照)

正確な年金額は、

最寄りの年金事務所で算出してもらうことをおすすめします。

6

�

- ▲TOP

- ページ: 8

- 1

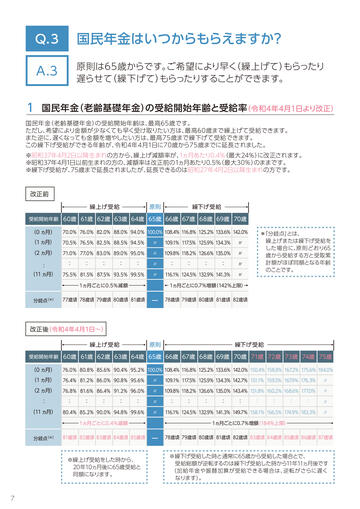

Q. 3

国民年金はいつからもらえますか?

A.3

原則は65歳からです。ご希望により早く

(繰上げて)

もらったり

遅らせて

(繰下げて)

もらったりすることができます。

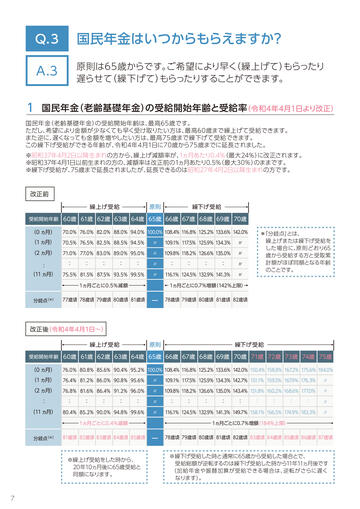

国民年金(老齢基礎年金)の受給開始年齢と受給率(令和4年4月1日より改正)

国民年金(老齢基礎年金)

の受給開始年齢は、最高65歳です。

ただし、希望により金額が少なくても早く受け取りたい方は、最高60歳まで繰上げて受給できます。

また逆に、遅くなっても金額を増やしたい方は、最高75歳まで繰下げて受給できます。

この繰下げ受給ができる年齢が、令和4年4月1日に70歳から75歳までに延長されました。

※昭和37年4月2日以降生まれの方から、

繰上げ減額率が、

1ヵ月あたり0.4%

(最大24%)

に改正されます。

※昭和37年4月1日以前生まれの方の、

減額率は改正前の1ヵ月あたり0.5%

(最大30%)

のままです。

※繰下げ受給が、

75歳まで延長されましたが、

延長できるのは昭和27年4月2日以降生まれの方です。

改正前

繰上げ受給

原則

繰下げ受給

受給開始年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

(0 ヵ月)

70.0% 76.0% 82.0% 88.0% 94.0% 100.0% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142.0%

(1ヵ月)

70.5% 76.5% 82.5% 88.5% 94.5%

〃

109.1% 117.5% 125.9% 134.3%

〃

(2 ヵ月)

71.0% 77.0% 83.0% 89.0% 95.0%

〃

109.8% 118.2% 126.6% 135.0%

〃

分岐点(*)

‥

1ヵ月ごとに0.5%減額

‥

〃

‥

75.5% 81.5% 87.5% 93.5% 99.5%

〃

‥

‥

‥

‥

‥

(11ヵ月)

‥

‥

116.1% 124.5% 132.9% 141.3%

〃

〃

*

「分岐点」

とは、

繰上げまたは繰下げ受給を

した場合に、

原則どおり65

歳から受給する方と受取累

計額がほぼ同額となる年齢

のことです。

1ヵ月ごとに0.7%増額

(142%上限)

77歳頃 78歳頃 79歳頃 80歳頃 81歳頃

78歳頃 79歳頃 80歳頃 81歳頃 82歳頃

改正後(令和4年4月1日∼)

繰上げ受給

原則

繰下げ受給

受給開始年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳

(0 ヵ月)

76.0% 80.8% 85.6% 90.4% 95.2% 100.0% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142.0% 150.4% 158.8% 167.2% 175.6% 184.0%

(1ヵ月)

76.4% 81.2% 86.0% 90.8% 95.6%

〃

109.1% 117.5% 125.9% 134.3% 142.7% 151.1% 159.5% 167.9% 176.3%

〃

(2 ヵ月)

76.8% 81.6% 86.4% 91.2% 96.0%

〃

109.8% 118.2% 126.6% 135.0% 143.4% 151.8% 160.2% 168.6% 177.0%

〃

‥

‥

‥

‥

‥

7

‥

分岐点(*)

‥

1ヵ月ごとに0.4%減額

〃

‥

80.4% 85.2% 90.0% 94.8% 99.6%

〃

‥

‥

‥

‥

‥

(11ヵ月)

‥

‥

116.1% 124.5% 132.9% 141.3% 149.7% 158.1% 166.5% 174.9% 183.3%

〃

〃

1ヵ月ごとに0.7%増額

(184%上限)

81歳頃 82歳頃 83歳頃 84歳頃 85歳頃

78歳頃 79歳頃 80歳頃 81歳頃 82歳頃 83歳頃 84歳頃 85歳頃 86歳頃 87歳頃

※繰上げ受給をした時から、

20年10ヵ月後に65歳受給と

同額になります。

※繰下げ受給した時と通常に65歳から受給した場合とで、

受給総額が逆転するのは繰下げ受給した時から11年11ヵ月後です

(加給年金や振替加算が受給できる場合は、逆転がさらに遅く

なります)。

�

- ▲TOP

- ページ: 9

- 2

繰上げ受給の注意点

国民年金(老齢基礎年金)の繰上げには次のようなデメリットがあります!

!

◎繰上げた場合の支給率は生涯変わりません。また、

一度繰上げると取り消しや変更はできません。

◎国民年金に任意加入中は、

繰上げ受給できません。繰上げ受給後の国民年金任意加入

(4 国民年金の年金額を

増やす方法参照)

や国民年金保険料の追納もできなくなります。

◎繰上げ受給を開始した後、

一定の障がい状態になっても、

障害基礎年金は受給できないことがあります。

◎遺族厚生年金を受け取る場合、

65歳になるまではどちらか一方を選択しなければなりません。

3

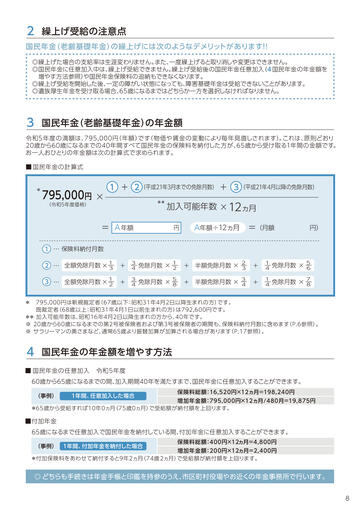

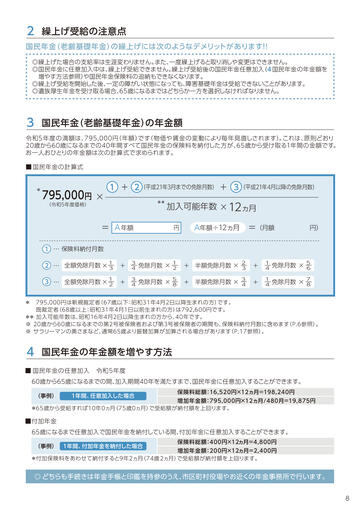

国民年金(老齢基礎年金)の年金額

令和5年度の満額は、795,000円(年額)です

(物価や賃金の変動により毎年見直しされます)

。これは、原則どおり

20歳から60歳になるまでの40年間すべて国民年金の保険料を納付した方が、65歳から受け取る1年間の金額です。

お一人おひとりの年金額は次の計算式で求められます。

■ 国民年金の計算式

*

795,000 円

(令和5年度価格)

×

1 + 2 (平成21年3月までの免除月数) + 3 (平成21年4月以降の免除月数)

**

加入可能年数 × 12ヵ月

= A 年額

円

=(月額

A年額÷12ヵ月

円)

1 … 保険料納付月数

2 … 全額免除月数 × 3

1

+

3

4

免除月数 ×

1

2

+ 半額免除月数 ×

2

3

+

1

4

免除月数 ×

5

6

1

+

3

4

免除月数 ×

5

8

+ 半額免除月数 ×

3

4

+

1

4

免除月数 ×

7

8

3 … 全額免除月数 × 2

* 795,000円は新規裁定者(67歳以下:昭和31年4月2日以降生まれの方)です。

既裁定者(68歳以上:昭和31年4月1日以前生まれの方)は792,600円です。

** 加入可能年数は、昭和16年4月2日以降生まれの方から、40年です。

※ 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も、保険料納付月数に含めます(P.6参照)。

※ サラリーマンの奥さまなど、通常65歳より振替加算が加算される場合があります(P.17参照)。

4

国民年金の年金額を増やす方法

■ 国民年金の任意加入 令和5年度

60歳から65歳になるまでの間、

加入期間40年を満たすまで、

国民年金に任意加入することができます。

(事例)

1年間、任意加入した場合

保険料総額:16,520円×12ヵ月=198,240円

増加年金額:795,000円×12ヵ月/480月=19,875円

*65歳から受給すれば10年0ヵ月(75歳0ヵ月)で受給額が納付額を上回ります。

■付加年金

65歳になるまで任意加入で国民年金を納付している間、

付加年金に任意加入することができます。

(事例)

1年間、付加年金を納付した場合

保険料総額:400円×12ヵ月=4,800円

増加年金額:200円×12ヵ月=2,400円

*付加保険料をあわせて納付すると9年2ヵ月(74歳 2ヵ月)で受給額が納付額を上回ります。

◎ どちらも手続きは年金手帳と印鑑を持参のうえ、

市区町村役場やお近くの年金事務所で行います。

8

�

- ▲TOP

- ページ: 10

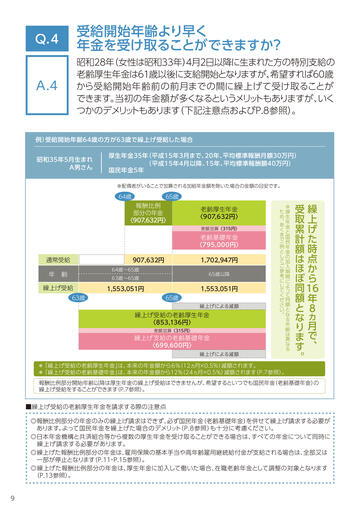

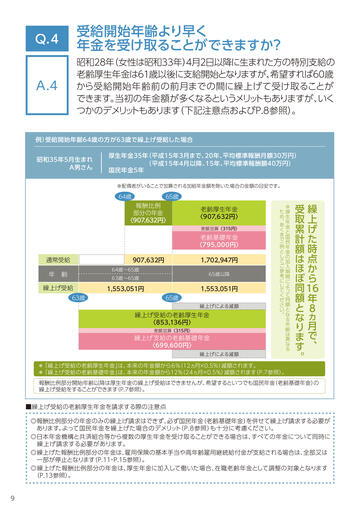

- 受給開始年齢より早く

年金を受け取ることができますか?

Q.4

昭和28年

(女性は昭和33年)

4月2日以降に生まれた方の特別支給の

老齢厚生年金は61歳以後に支給開始となりますが、

希望すれば60歳

から受給開始年齢前の前月までの間に繰上げて受け取ることが

できます。当初の年金額が多くなるというメリットもありますが、

いく

つかのデメリットもあります

(下記注意点およびP.8参照)

。

A.4

例)受給開始年齢64歳の方が63歳で繰上げ受給した場合

昭和35年5月生まれ

A男さん

厚生年金35年(平成15年3月まで、20年、平均標準報酬月額30万円)

(平成15年4月以降、15年、平均標準報酬額40万円)

国民年金5年

※配偶者がいることで加算される加給年金額を除いた場合の金額の目安です。

老齢厚生年金

〈907,632円〉

差額加算〈315円〉

老齢基礎年金

〈795,000円〉

通常受給

907,632円

1,702,947円

64歳∼65歳

年 齢

65歳以降

63歳∼65歳

繰上げ受給

63歳

1,553,051円

65歳

1,553,051円

繰上げによる減額

繰上げ受給の老齢厚生年金

〈853,136円〉

差額加算〈315円〉

繰上げ支給の老齢基礎年金

〈699,600円〉

繰上げによる減額

繰 上 げた時 点から 年8ヵ月で、

受 取 累 計 額はほぼ同 額となります。

65歳

報酬比例

部分の年金

〈907,632円〉

※ 厚 生 年 金 と 国 民 年 金の加 入 期 間によって同 額 となる 年 齢は異なる

ため、あ くまで一例 としてご参 考にしてください。

64歳

16

*「繰上げ受給の老齢厚生年金」

は、本来の年金額から6%

(12ヵ月×0.5%)減額されます。

*「繰上げ受給の老齢基礎年金」

は、本来の年金額から12%

(24ヵ月×0.5%)減額されます

(P.7参照)。

報酬比例部分開始年齢以降は厚生年金の繰上げ受給はできませんが、希望するといつでも国民年金

(老齢基礎年金)

の

繰上げ受給をすることができます

(P.7参照)

。

■繰上げ受給の老齢厚生年金を請求する際の注意点

◎報酬比例部分の年金のみの繰上げ請求はできず、

必ず国民年金

(老齢基礎年金)

を併せて繰上げ請求する必要が

あります。よって国民年金を繰上げた場合のデメリット

(P.8参照)も十分に考慮ください。

◎日本年金機構と共済組合等から複数の厚生年金を受け取ることができる場合は、

すべての年金について同時に

繰上げ請求する必要があります。

◎繰上げた報酬比例部分の年金は、

雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付金が支給される場合は、

全部又は

一部が停止となります

(P.11・P.15参照)

。

◎繰上げた報酬比例部分の年金は、厚生年金に加入して働いた場合、在職老齢年金として調整の対象となります

(P.13参照)

。

9

�

- ▲TOP

- ページ: 11

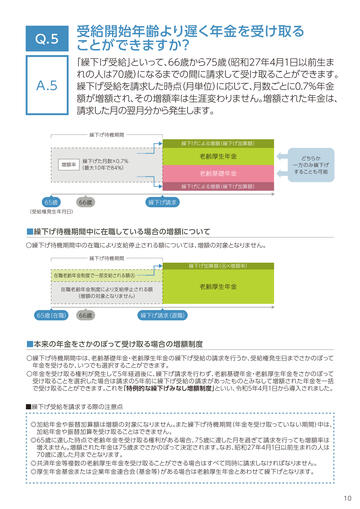

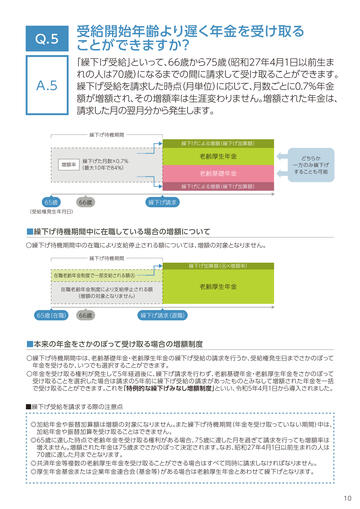

- 受給開始年齢より遅く年金を受け取る

ことができますか?

Q.5

「繰下げ受給」

といって、

66歳から75歳

(昭和27年4月1日以前生ま

れの人は70歳)

になるまでの間に請求して受け取ることができます。

繰下げ受給を請求した時点

(月単位)

に応じて、

月数ごとに0.7%年金

額が増額され、

その増額率は生涯変わりません。

増額された年金は、

請求した月の翌月分から発生します。

A.5

繰下げ待機期間

繰下げによる増額(繰下げ加算額)

増額率

老齢厚生年金

繰下げた月数×0.7%

(最大10年で84%)

老齢基礎年金

どちらか

一方のみ繰下げ

することも可能

繰下げによる増額(繰下げ加算額)

▲

▲

65歳

66歳

▲

繰下げ請求

(受給権発生年月日)

■繰下げ待機期間中に在職している場合の増額について

〇繰下げ待機期間中の在職により支給停止される額については、増額の対象となりません。

繰下げ待機期間

A ×増額率)

繰下げ加算額( ○

A

在職老齢年金制度で一部支給される額○

老齢厚生年金

在職老齢年金制度により支給停止される額

(増額の対象となりません)

▲

65歳(在職)

▲

66歳

▲

繰下げ請求(退職)

■本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度

〇繰下げ待機期間中は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給の請求を行うか、受給権発生日までさかのぼって

年金を受けるか、いつでも選択することができます。

〇年金を受け取る権利が発生して5年経過後に、繰下げ請求を行わず、老齢基礎年金・老齢厚生年金をさかのぼって

受け取ることを選択した場合は請求の5年前に繰下げ受給の請求があったものとみなして増額された年金を一括

で受け取ることができます。

これを

「特例的な繰下げみなし増額制度」

といい、令和5年4月1日から導入されました。

■繰下げ受給を請求する際の注意点

◎加給年金や振替加算額は増額の対象になりません。

また繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、

加給年金や振替加算を受け取ることはできません。

◎65歳に達した時点で老齢年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は

増えません。増額された年金は75歳までさかのぼって決定されます。なお、昭和27年4月1日以前生まれの人は

70歳に達した月までとなります。

◎共済年金等複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合はすべて同時に請求しなければなりません。

◎厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)がある場合は老齢厚生年金とあわせて繰下げとなります。

10

�

- ▲TOP

- ページ: 12

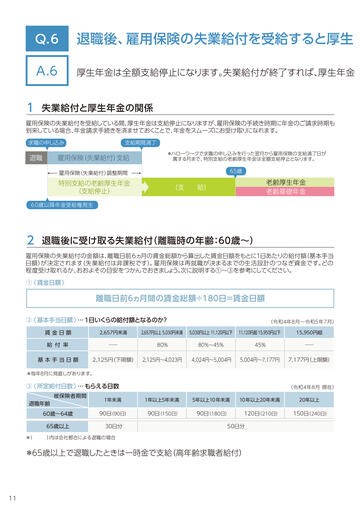

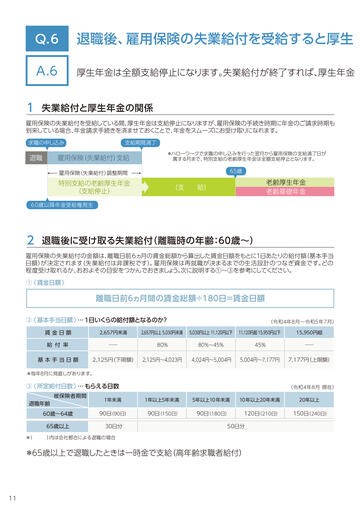

- 1

Q.6

退職後、雇用保険の失業給付を受給すると厚生

A.6

厚生年金は全額支給停止になります。

失業給付が終了すれば、

厚生年金

失業給付と厚生年金の関係

雇用保険の失業給付を受給している間、

厚生年金は支給停止になりますが、

雇用保険の手続き時期に年金のご請求時期も

到来している場合、

年金請求手続きを済ませておくことで、

年金をスムーズにお受け取りになれます。

求職の申し込み

退職

支給期間満了

雇用保険(失業給付)支給

*ハローワークで求職の申し込みを行った翌月から雇用保険の支給満了日が

属する月まで、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。

65歳

雇用保険

(失業給付)

調整期間

特別支給の老齢厚生年金

(支給停止)

老齢厚生年金

老齢基礎年金

(支 給)

60歳以降年金受給権発生

2

退職後に受け取る失業給付(離職時の年齢:60歳∼)

雇用保険の失業給付の金額は、

離職日前 6ヵ月の賃金総額から算出した賃金日額をもとに1日あたりの給付額

(基本手当

日額)

が決定されます

(失業給付は非課税です)

。雇用保険は再就職が決まるまでの生活設計のつなぎ資金です。どの

程度受け取れるか、

おおよその目安をつかんでおきましょう。

次に説明する①∼③を参考にしてください。

①〈 賃金日額 〉

離職日前6ヵ月間の賃金総額÷180日=賃金日額

②〈 基本手当日額 〉… 1日いくらの給付額となるのか?

賃金日額

2,657円未満

給 付 率

基本手当日額

2,125円

(下限額)

(令和4年8月∼令和5年7月)

2,657円以上 5,030円未満

5,030円以上 11,120円以下

11,120円超 15,950円以下

80%

80%∼45%

45%

2,125円∼4,023円

4,024円∼5,004円

5,004円∼7,177円

15,950円超

7,177円(上限額)

*毎年8月に見直しがあります。

③〈 所定給付日数 〉… もらえる日数

退職年齢

被保険者期間

1年未満

60歳∼64歳

90日(90日)

65歳以上

30日分

(令和4年8月 現在)

1年以上5年未満

90日(150日)

5年以上10 年未満

10 年以上20年未満

90日(180日)

120日(210日)

50日分

*

( )内は会社都合による退職の場合

*65歳以上で退職したときは一時金で支給(高年齢求職者給付)

11

20年以上

150日(240日)

�

- ▲TOP

- ページ: 13

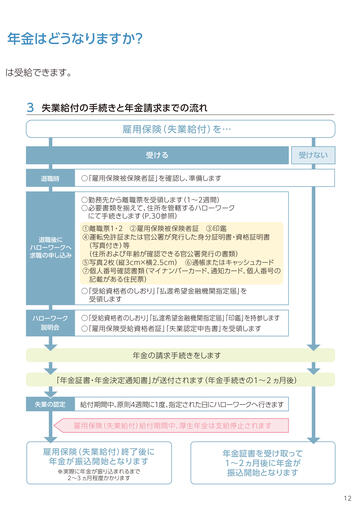

- 年金はどうなりますか?

は受給できます。

3

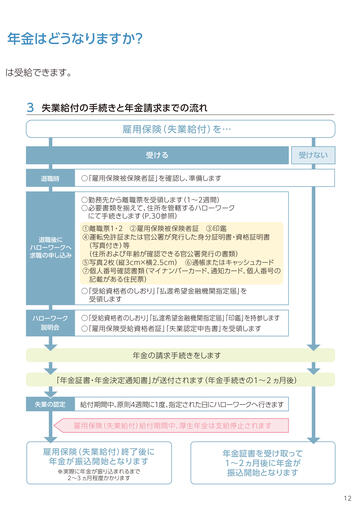

失業給付の手続きと年金請求までの流れ

雇用保険(失業給付)を…

受ける

退職時

受けない

○「雇用保険被保険者証」を確認し、準備します

○勤務先から離職票を受領します(1∼2週間)

○必要書類を えて、住所を管轄するハローワーク

にて手続きします(P.30参照)

退職後に

ハローワークへ

求職の申し込み

①離職票1・2 ②雇用保険被保険者証 ③印鑑

④運転免許証または官公署が発行した身分証明書・資格証明書

(写真付き)等

(住所および年齢が確認できる官公署発行の書類)

⑤写真2枚(縦3cm×横2.5cm) ⑥通帳またはキャッシュカード

⑦個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の

記載がある住民票)

○「受給資格者のしおり」

「 払渡希望金融機関指定届」を

受領します

ハローワーク

説明会

○「受給資格者のしおり」

「 払渡希望金融機関指定届」

「 印鑑」を持参します

○「雇用保険受給資格者証」

「 失業認定申告書」を受領します

年金の請求手続きをします

「年金証書・年金決定通知書」が送付されます(年金手続きの1∼2 ヵ月後)

失業の認定

給付期間中、

原則4週間に1度、

指定された日にハローワークへ行きます

雇用保険(失業給付)給付期間中、厚生年金は支給停止されます

雇用保険(失業給付)終了後に

年金が振込開始となります

※実際に年金が振り込まれるまで

2∼3 ヵ月程度かかります

年金証書を受け取って

1∼2ヵ月後に年金が

振込開始となります

12

�

- ▲TOP

- ページ: 14

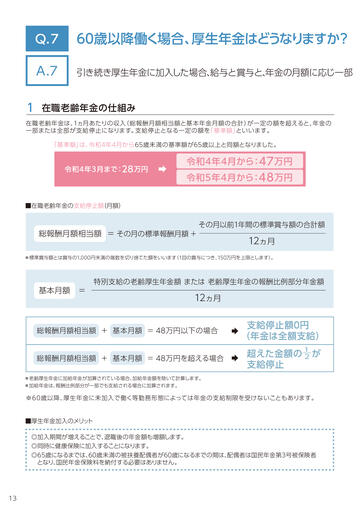

- 1

Q.7

60歳以降働く場合、厚生年金はどうなりますか?

A.7

引き続き厚生年金に加入した場合、給与と賞与と、年金の月額に応じ一部

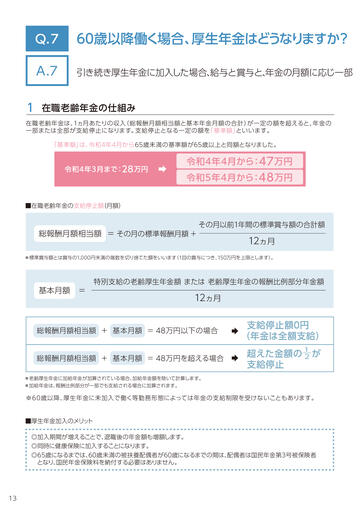

在職老齢年金の仕組み

在職老齢年金は、

1ヵ月あたりの収入(総報酬月額相当額と基本年金月額の合計)が一定の額を超えると、年金の

一部または全部が支給停止になります。支給停止となる一定の額を「基準額」

といいます。

「基準額」は、令和4年4月から65歳未満の基準額が65歳以上と同額となりました。

令和4年3月まで:28万円

令和4年4月から:47万円

令和5年4月から:48 万円

■在職老齢年金の支給停止額

(月額)

総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 +

その月以前1年間の標準賞与額の合計額

12ヵ月

*標準賞与額とは賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます(1回の賞与につき、150万円を上限とします)。

基本月額 =

特別支給の老齢厚生年金額 または 老齢厚生年金の報酬比例部分年金額

12ヵ月

総報酬月額相当額 + 基本月額 = 48万円以下の場合

総報酬月額相当額 + 基本月額 = 48万円を超える場合

支給停止額0円

(年金は全額支給)

1

超えた金額の が

2

支給停止

*老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、加給年金額を除いて計算します。

*加給年金は、報酬比例部分が一部でも支給される場合に加算されます。

※60歳以降、厚生年金に未加入で働く等勤務形態によっては年金の支給制限を受けないこともあります。

■厚生年金加入のメリット

◎加入期間が増えることで、

退職後の年金額も増額します。

◎同時に健康保険に加入することになります。

◎65歳になるまでは、

60歳未満の被扶養配偶者が60歳になるまでの間は、

配偶者は国民年金第3号被保険者

となり、

国民年金保険料を納付する必要はありません。

13

�

- ▲TOP

- ページ: 15

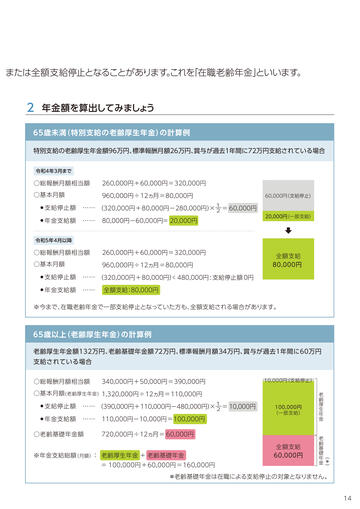

- または全額支給停止となることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。

2

年金額を算出してみましょう

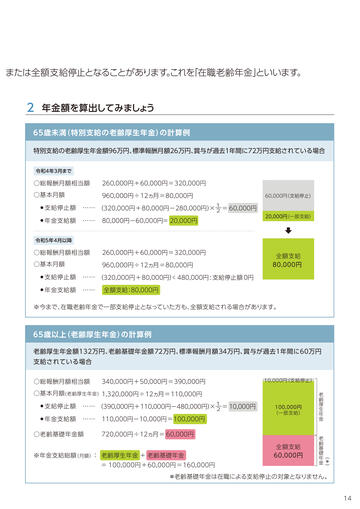

65歳未満(特別支給の老齢厚生年金)の計算例

特別支給の老齢厚生年金額96万円、

標準報酬月額26万円、

賞与が過去1年間に72万円支給されている場合

令和4年3月まで

○総報酬月額相当額

260,000円 + 60,000円 = 320,000円

○基本月額

960,000円 ÷ 12ヵ月= 80,000円

●

支給停止額

1

…… (320,000円 + 80,000円−280,000円)

×

2 = 60,000円

●

年金支給額

……

80,000円−60,000円= 20,000円

60,000円(支給停止)

20,000円(一部支給)

令和5年4月以降

○総報酬月額相当額

260,000円 + 60,000円 = 320,000円

○基本月額

960,000円 ÷ 12ヵ月= 80,000円

●

支給停止額

…… (320,000円 + 80,000円)

< 480,000円 : 支給停止額 0円

●

年金支給額

……

全額支給

80,000円

全額支給:80,000円

※今まで、在職老齢年金で一部支給停止となっていた方も、全額支給される場合があります。

65歳以上(老齢厚生年金)の計算例

老齢厚生年金額132万円、老齢基礎年金額 72万円、標準報酬月額34万円、賞与が過去1年間に60万円

支給されている場合

○総報酬月額相当額

340,000円 + 50,000円 = 390,000円

10,000円(支給停止)

●

支給停止額

1

…… (390,000円+110,000円−480,000円)

×

2 = 10,000円

●

年金支給額

……

720,000円 ÷ 12ヵ月= 60,000円

※年金支給総額(月額): 老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

= 100,000円 + 60,000円 = 160,000円

全額支給

60,000円

︵*︶

老齢基礎年金

○老齢基礎年金額

110,000円−10,000円 = 100,000円

100,000円

(一部支給)

老齢厚生年金

○基本月額 (老齢厚生年金) 1,320,000円 ÷ 12ヵ月= 110,000円

*老齢基礎年金は在職による支給停止の対象となりません。

14

�

- ▲TOP

- ページ: 16

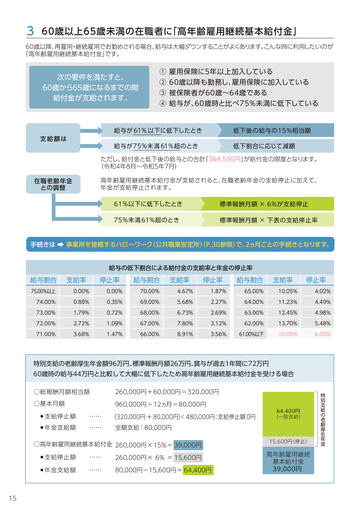

- 3

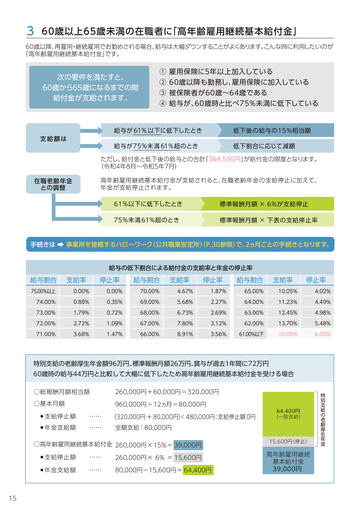

60歳以上65歳未満の在職者に

「高年齢雇用継続基本給付金」

60歳以降、

再雇用・継続雇用でお勤めされる場合、

給与は大幅ダウンすることがよくあります。こんな時に利用したいのが

「高年齢雇用継続基本給付金」

です。

次の要件を満たすと、

60歳から65歳になるまでの間

給付金が支給されます。

支給額は

① 雇用保険に5年以上加入している

② 60歳以降も勤務し、雇用保険に加入している

③ 被保険者が60歳∼64歳である

④ 給与が、60歳時と比べ75%未満に低下している

給与が 61% 以下に低下したとき

低下後の給与の15%相当額

給与が75%未満 61%超のとき

低下割合に応じて減額

ただし、給付金と低下後の給与との合計「364,595円」が給付金の限度となります。

(令和4年8月∼令和5年7月)

高年齢雇用継続基本給付金が支給されると、在職老齢年金の支給停止に加えて、

年金が支給停止されます。

在職老齢年金

との調整

61%以下に低下したとき

標準報酬月額 × 6%が支給停止

75%未満 61%超のとき

標準報酬月額 × 下表の支給停止率

手続きは 事業所を管轄するハローワーク

(公共職業安定所)

(P.30参照)

で、2ヵ月ごとの手続きとなります。

給与の低下割合による給付金の支給率と年金の停止率

給与割合

支給率

停止率

給与割合

支給率

停止率

給与割合

支給率

停止率

75.00%以上

0.00%

0.00%

70.00%

4.67%

1.87%

65.00%

10.05%

4.02%

74.00%

0.88%

0.35%

69.00%

5.68%

2.27%

64.00%

11.23%

4.49%

73.00%

1.79%

0.72%

68.00%

6.73%

2.69%

63.00%

12.45%

4.98%

72.00%

2.72%

1.09%

67.00%

7.80%

3.12%

62.00%

13.70%

5.48%

71.00%

3.68%

1.47%

66.00%

8.91%

3.56%

61.00%以下

15.00%

6.00%

特別支給の老齢厚生年金額96万円、

標準報酬月額26万円、

賞与が過去1年間に72万円

60歳時の給与44万円と比較して大幅に低下したため高年齢雇用継続基本給付金を受ける場合

260,000円 + 60,000円 = 320,000円

○基本月額

960,000円 ÷ 12ヵ月= 80,000円

●

支給停止額

……

●

年金支給額

……

(320,000円 + 80,000円)< 480,000円:支給停止額 0円

全額支給:80,000円

○高年齢雇用継続基本給付金 260,000円 × 15% = 39,000円

15

64,400円

(一部支給)

●

支給停止額

……

260,000円 × 6% = 15,600円

●

年金支給額

……

80,000円−15,600円 = 64,400円

15,600円(停止)

高年齢雇用継続

基本給付金

39,000円

特別支給の老齢厚生年金

○総報酬月額相当額

�

- ▲TOP

- ページ: 17

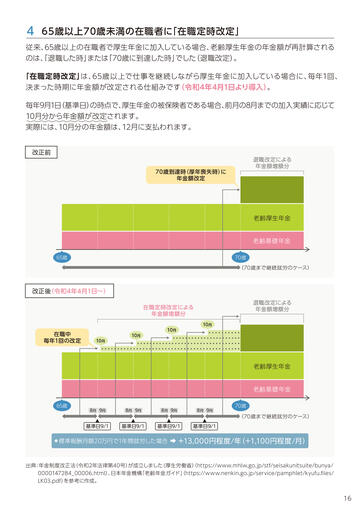

- 4

65歳以上70歳未満の在職者に

「在職定時改定」

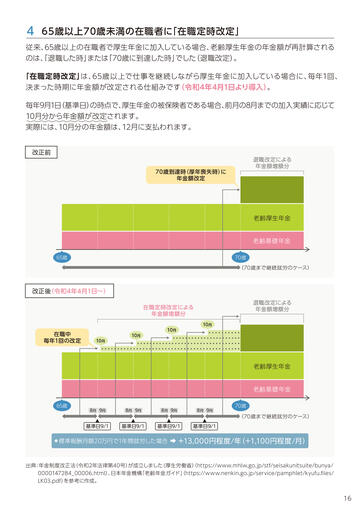

従来、65歳以上の在職者で厚生年金に加入している場合、老齢厚生年金の年金額が再計算される

のは、

「退職した時」または「70歳に到達した時」でした(退職改定)。

「在職定時改定」は、65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入している場合に、毎年1回、

決まった時期に年金額が改定される仕組みです(令和4年4月1日より導入)。

毎年9月1日

(基準日)

の時点で、

厚生年金の被保険者である場合、

前月の8月までの加入実績に応じて

10月分から年金額が改定されます。

実際には、10月分の年金額は、12月に支払われます。

改正前

退職改定による

年金額増額分

70歳到達時(厚年喪失時)に

年金額改定

老齢厚生年金

老齢基礎年金

▲

▲

65歳

70歳

(70歳まで継続就労のケース)

改正後(令和4年4月1日∼)

退職改定による

年金額増額分

在職定時改定による

年金額増額分

在職中

毎年1回の改定

10月

10月

10月

10月

老齢厚生年金

老齢基礎年金

▲

65歳

▲

8月 9月

8月 9月

8月 9月

8月 9月

▲

▲

▲

▲

基準日9/1

●

基準日9/1

基準日9/1

70歳

(70歳まで継続就労のケース)

基準日9/1

標準報酬月額20万円で1年間就労した場合 +13,000円程度/年

(+1,100円程度/月)

出典:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

0000147284_00006.html)、日本年金機構「老齢年金ガイド」

(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/

LK03.pdf)を参考に作成。

16

�

- ▲TOP

- ページ: 18

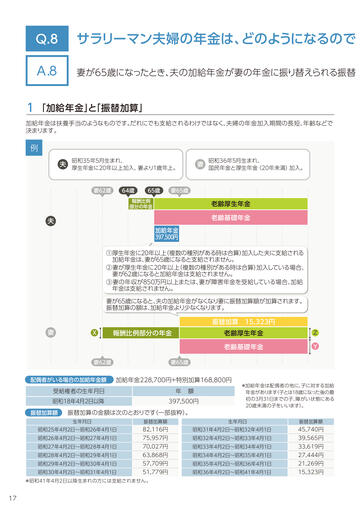

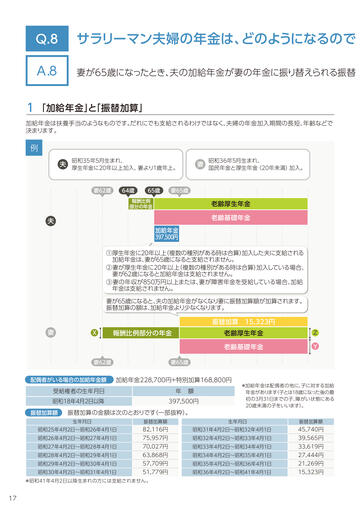

- Q.8

サラリーマン夫婦の年金は、どのようになるので

A.8

妻が65歳になったとき、

夫の加給年金が妻の年金に振り替えられる振替

1 「加給年金」と「振替加算」

加給年金は扶養手当のようなものです。

だれにでも支給されるわけではなく、

夫婦の年金加入期間の長短、

年齢などで

決まります。

例

夫

昭和35年5月生まれ、

厚生年金に20年以上加入、妻より1歳年上。

64歳

▼

妻62歳

▼

65歳

▼

報酬比例

部分の年金

妻

妻65歳

▼

昭和36年5月生まれ、

国民年金と厚生年金(20年未満)加入。

老齢厚生年金

老齢基礎年金

夫

加給年金

397,500円

①厚生年金に20年以上

(複数の種別がある時は合算)

加入した夫に支給される

加給年金は、

妻が65歳になると支給されません。

②妻が厚生年金に20年以上

(複数の種別がある時は合算)

加入している場合、

妻が62歳になると加給年金は支給されません。

③妻の年収が850万円以上または、

妻が障害年金を受給している場合、

加給

年金は支給されません。

妻が65歳になると、

夫の加給年金がなくなり妻に振替加算額が加算されます。

振替加算の額は、

加給年金より少なくなります。

振替加算 15,323円

報酬比例部分の年金

X

▼

妻62歳

配偶者がいる場合の加給年金額

老齢基礎年金

Y

加給年金228,700円+特別加算168,800円

年 額

昭和18年4月2日以降

397,500円

振替加算の金額は次のとおりです

(一部抜粋)

。

生年月日

振替加算額

*加給年金は配偶者の他に、

子に対する加給

年金があります

(子とは18歳になった後の最

初の3月31日までの子、

障がい状態にある

20歳未満の子をいいます)

。

生年月日

振替加算額

昭和25年4月2日∼昭和26年4月1日

82,116円

昭和31年4月2日∼昭和32年4月1日

45,740円

昭和26年4月2日∼昭和27年4月1日

75,957円

昭和32年4月2日∼昭和33年4月1日

39,565円

昭和27年4月2日∼昭和28年4月1日

70,027円

昭和33年4月2日∼昭和34年4月1日

33,619円

昭和28年4月2日∼昭和29年4月1日

63,868円

昭和34年4月2日∼昭和35年4月1日

27,444円

昭和29年4月2日∼昭和30年4月1日

57,709円

昭和35年4月2日∼昭和36年4月1日

21,269円

昭和30年4月2日∼昭和31年4月1日

51,779円

昭和36年4月2日∼昭和41年4月1日

15,323円

*昭和41年4月2日以降生まれの方には支給されません。

17

Z

妻65歳

受給権者の生年月日

振替加算額

老齢厚生年金

▼

妻

�

- ▲TOP

- ページ: 19

- すか?

加算や、

夫に先立たれた場合に受け取れる遺族年金などがあります。

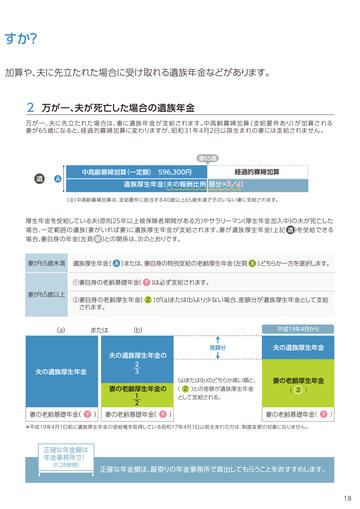

2

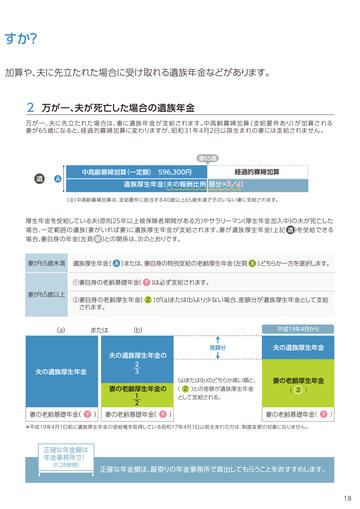

万が一、夫が死亡した場合の遺族年金

万が 一、夫に先立たれた場合は、妻に遺族年金が 支給されます。中高齢寡婦加算(支給要件あり)が 加算される

妻が65歳になると、経過的寡婦加算に変わりますが、昭和31年4月2日以降生まれの妻には支給されません。

遺

中高齢寡婦加算

(一定額)

596,300円

A

妻65歳

▼

経過的寡婦加算

遺族厚生年金

(夫の報酬比例 部分×3 / 4 )

(注)

中高齢寡婦加算は、支給要件に該当する40歳以上65歳未満で子のいない妻に支給されます。

厚生年金を受給している夫

(原則25年以上被保険者期間がある方)

やサラリーマン

(厚生年金加入中)

の夫が死亡した

場合、

一定範囲の遺族

(妻がいれば妻)

に遺族厚生年金が支給されます。

妻が遺族厚生年金

(上記 遺

)

を受給できる

場合、

妻自身の年金

(左頁 妻

)

との関係は、

次のとおりです。

妻が65歳未満

遺族厚生年金

( A )

または、妻自身の特別支給の老齢厚生年金

(左頁 X )

どちらか一方を選択します。

①妻自身の老齢基礎年金

( Y )

は必ず支給されます。

妻が65歳以上

②妻自身の老齢厚生年金

( Z )

が

(a)

または

(b)

より少ない場合、

差額分が遺族厚生年金として支給

されます。

(a)

または

平成19年4月から

(b)

差額分

夫の遺族厚生年金

(a)

または

(b)

のどちらか高い額と、

妻の老齢厚生年金

Z

( )

夫の遺族厚生年金の

夫の遺族厚生年金

2

3

妻の老齢厚生年金の

1

2

( )

Z との差額が遺族厚生年金

Y

Y

( )

( )

妻の老齢基礎年金

妻の老齢基礎年金

として支給される。

Y

( )

妻の老齢基礎年金

*平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を取得している昭和17年4月1日以前生まれの方は、制度変更の対象になりません。

正確な年金額は

年金事務所で!

(P.28参照)

正確な年金額は、

最寄りの年金事務所で算出してもらうことをおすすめします。

18

�

- ▲TOP

- ページ: 20

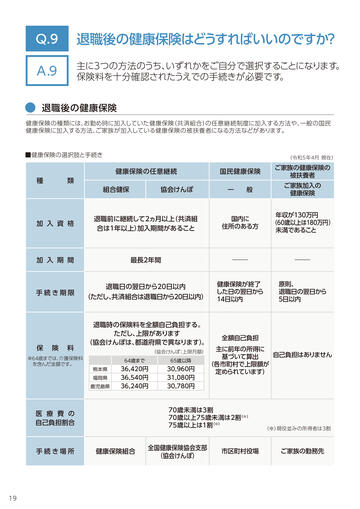

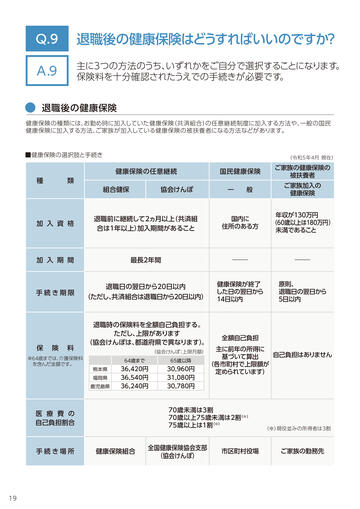

- Q.9

退職後の健康保険はどうすればいいのですか?

A.9

主に3つの方法のうち、

いずれかをご自分で選択することになります。

保険料を十分確認されたうえでの手続きが必要です。

●

退職後の健康保険

健康保険の種類には、

お勤め時に加入していた健康保険

(共済組合)

の任意継続制度に加入する方法や、

一般の国民

健康保険に加入する方法、

ご家族が加入している健康保険の被扶養者になる方法などがあります。

■健康保険の選択肢と手続き

種 類

(令和5年4月 現在)

健康保険の任意継続

組合健保

協会けんぽ

加 入 資 格

退職前に継続して2ヵ月以上(共済組

合は1年以上)加入期間があること

加 入 期 間

最長2年間

手続き期限

保 険 料

※64歳までは、

介護保険料

を含んだ金額です。

退職日の翌日から20日以内

(ただし、

共済組合は退職日から20日以内)

退職時の保険料を全額自己負担する。

ただし、上限があります

(協会けんぽは、

都道府県で異なります)

。

(協会けんぽ:上限月額)

64歳まで

熊本県

福岡県

鹿児島県

36,420円

36,540円

36,240円

19

30,960円

31,080円

30,780円

ご家族の健康保険の

被扶養者

一 般

ご家族加入の

健康保険

国内に

住所のある方

年収が130万円

(60歳以上は180万円)

未満であること

健康保険が終了

した日の翌日から

14日以内

原則、

退職日の翌日から

5日以内

全額自己負担

主に前年の所得に

自己負担はありません

基づいて算出

(各市町村で上限額が

定められています)

70歳未満は3割

70歳以上75歳未満は2割(※)

75歳以上は1割(※)

医 療 費 の

自己負担割合

手続き場所

65歳以降

国民健康保険

健康保険組合

全国健康保険協会支部

(協会けんぽ)

市区町村役場

(※)

現役並みの所得者は3割

ご家族の勤務先

�

- ▲TOP

- ページ: 21

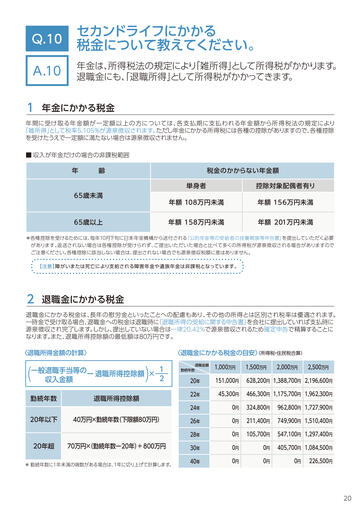

- Q.10

セカンドライフにかかる

税金について教えてください。

A.10

年金は、

所得税法の規定により

「雑所得」

として所得税がかかります。

退職金にも、

「退職所得」

として所得税がかかってきます。

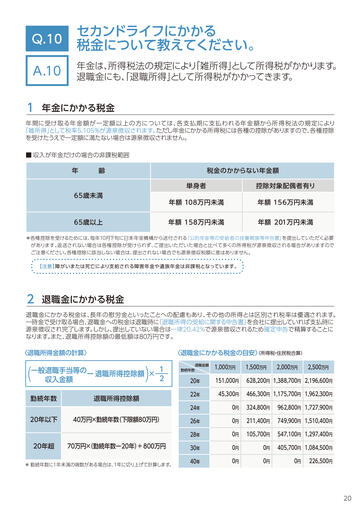

1

年金にかかる税金

年間に受け取る年金額が一定額以上の方については、各支払期に支払われる年金額から所得税法の規定により

「雑所得」

として税率5.105%が源泉徴収されます。ただし年金にかかる所得税には各種の控除がありますので、

各種控除

を受けたうえで一定額に満たない場合は源泉徴収されません。

■ 収入が年金だけの場合の非課税範囲

年 齢

65歳未満

65歳以上

税金のかからない年金額

単身者

控除対象配偶者有り

年額 108万円未満

年額 156万円未満

年額 158万円未満

年額 201万円未満

*各種控除を受けるためには、毎年10月下旬に日本年金機構から送付される

『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』を提出していただく必要

があります。返送されない場合は各種控除が受けられず、ご提出いただいた場合と比べて多くの所得税が源泉徴収される場合がありますので

ご注意ください。各種控除に該当しない場合は、提出されない場合でも源泉徴収税額に差はありません。

【注意】障がいまたは死亡により支給される障害年金や遺族年金は非課税となっています。

2

退職金にかかる税金

退職金にかかる税金は、長年の慰労金といったことへの配慮もあり、

その他の所得とは区別され税率は優遇されます。

一時金で受け取る場合、

退職金への税金は退職時に

『退職所得の受給に関する申告書』

を会社に提出していれば支払時に

源泉徴収され完了します。

しかし、

提出していない場合は一律20.42%で源泉徴収されるため確定申告で精算することに

なります。

また、

退職所得控除額の最低額は80万円です。

〈退職所得金額の計算〉

(所得税・住民税合算)

〈退職金にかかる税金の目安〉

( )

1

一般退職手当等の

ー 退職所得控除額 ×

2

収入金額

勤続年数

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数(下限額80万円)

20年超

70万円×

(勤続年数ー20年)+800万円

* 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。

1,000万円

1,500万円

20年

151,000円

628,200円 1,388,700円 2,196,600円

22年

45,300円

466,300円 1,175,700円 1,962,300円

24年

0円

324,800円

962,800円 1,727,900円

26年

0円

211,400円

749,900円 1,510,400円

28年

0円

105,700円

547,100円 1,297,400円

30年

0円

0円

405,700円 1,084,500円

40年

0円

0円

勤続年数

退職金額

2,000万円

0円

2,500万円

226,500円

20

�

- ▲TOP

- ページ: 22

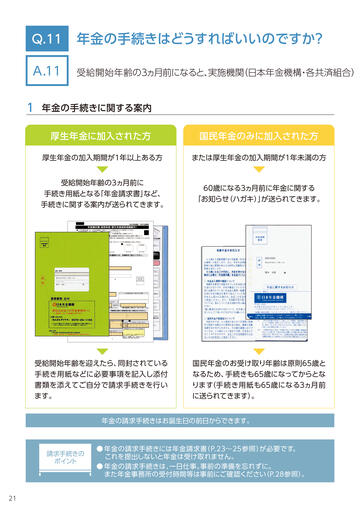

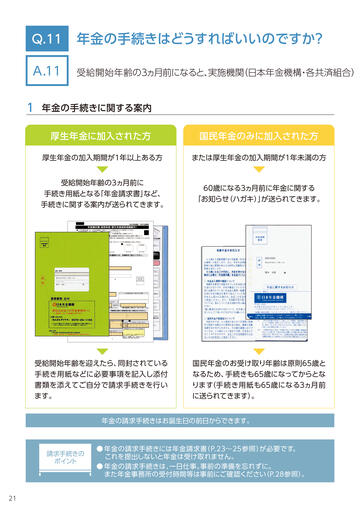

- Q.11

年金の手続きはどうすればいいのですか?

A.11

受給開始年齢の3ヵ月前になると、

実施機関

(日本年金機構・各共済組合)

1

年金の手続きに関する案内

厚生年金に加入された方

国民年金のみに加入された方

厚生年金の加入期間が1年以上ある方

または厚生年金の加入期間が1年未満の方

受給開始年齢の3ヵ月前に

手続き用紙となる

「年金請求書」

など、

手続きに関する案内が送られてきます。

60歳になる3ヵ月前に年金に関する

「お知らせ(ハガキ)」が送られてきます。

熊本市中央区○○町1 -1 -1 0

熊本 太郎

熊本市中央区○○町1-1-10

クマモト タロウ

熊本 太郎

受給開始年齢を迎えたら、同封されている

手続き用紙などに必要事項を記入し添付

書類を添えてご自分で請求手続きを行い

ます。

国民年金のお受け取り年齢は原則65歳と

なるため、手続きも65歳になってからとな

ります

(手続き用紙も65歳になる3ヵ月前

に送られてきます)。

年金の請求手続きはお誕生日の前日からできます。

請求手続きの

ポイント

21

● 年金の請求手続きには年金請求書(P.23∼25参照)が必要です。

これを提出しないと年金は受け取れません。

● 年金の請求手続きは、一日仕事。事前の準備を忘れずに。

また年金事務所の受付時間等は事前にご確認ください(P.28参照)。

�

- ▲TOP

- ページ: 23

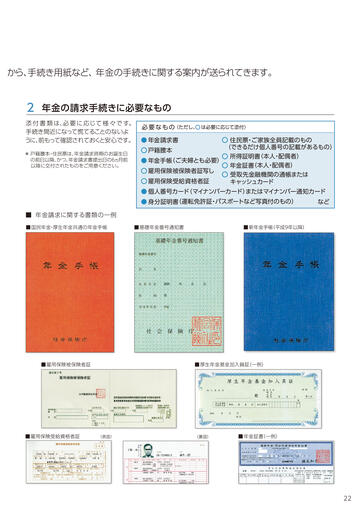

- から、

手続き用紙など、年金の手続きに関する案内が送られてきます。

2

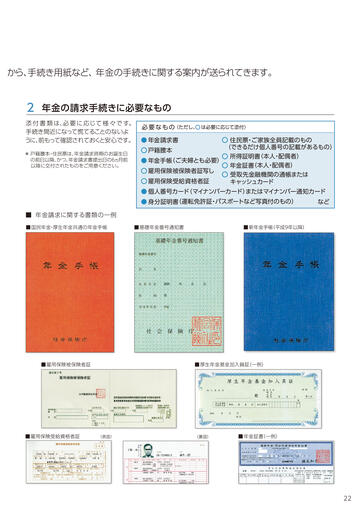

年金の請求手続きに必要なもの

添 付 書 類 は、必 要 に 応じて 様 々 で す。

手続き間近になって慌てることのないよ

うに、

前もって確認されておくと安心です。

* 戸籍謄本・住民票は、年金請求時期のお誕生日

の前日以降、

かつ、

年金請求書提出日の6ヵ月前

以降に交付されたものをご用意ください。

必 要 な も の(ただし、○ は必要に応じて添付)

● 年金請求書

○ 住民票・ご家族全員記載のもの

(できるだけ個人番号の記載があるもの)

○ 戸籍謄本

○ 所得証明書(本人・配偶者)

● 年金手帳(ご夫婦とも必要)

○ 年金証書(本人・配偶者)

○ 雇用保険被保険者証写し

○ 受取先金融機関の通帳または

○ 雇用保険受給資格者証

キャッシュカード

● 個人番号カード(マイナンバーカード)またはマイナンバー通知カード

(運転免許証・パスポートなど写真付のもの)

● 身分証明書

など

■ 年金請求に関する書類の一例

■ 国民年金・厚生年金共通の年金手帳

■ 雇用保険被保険者証

■ 雇用保険受給資格者証

■ 新年金手帳

(平成9年以降)

■ 基礎年金番号通知書

■ 厚生年金基金加入員証

(一例)

(表面)

(裏面)

■ 年金証書

(一例)

22

�

- ▲TOP

- ページ: 24

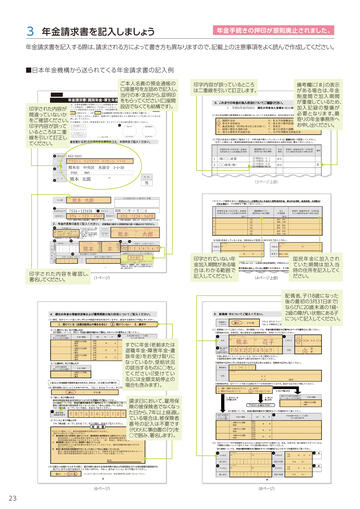

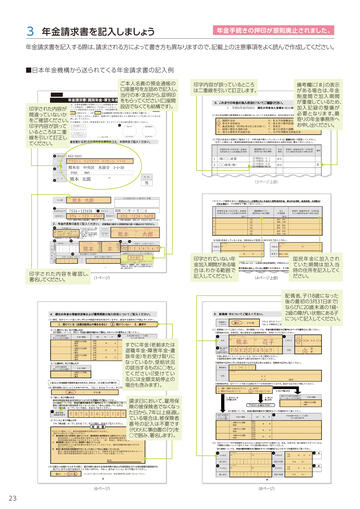

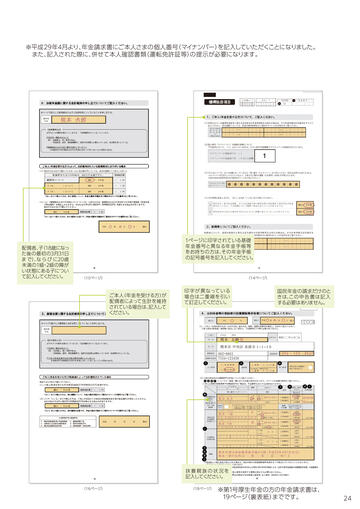

- 3

年金請求書を記入しましょう

年金手続きの押印が原則廃止されました。

年金請求書を記入する際は、

請求される方によって書き方も異なりますので、

記載上の注意事項をよく読んで作成してください。

■日本年金機構から送られてくる年金請求書の記入例

ご本人名義の預金通帳の

口座番号を左詰めで記入し、

当行の本・支店から、

証明印

をもらってください

(口座開

設店でなくても結構です)

。

印字された内容が

間違っていないか

をご確認ください。

印字内容が誤って

いるところは二重

線を引いて訂正し

てください。

862 -- 8601

印字内容が誤っているところ

は二重線を引いて訂正します。

令和0年00月00日

1 (株)○○産業

クマモトシ チュウオウク スイゼンジ 1-1-10

2

熊本市 中央区 水前寺 1--1--10

備考欄に

「♯」

の表示

がある場合は、

年金

制 度 間で 加 入 期 間

が重複しているため、

加入記録の整備が

必 要となります。最

寄りの年金事務所へ

お申し出ください。

○○商事(株)

(自)昭和52.

(至)平成20.

(自)平成20.

(至)平成00.

4. 1

4. 1

3. 31

0. 1

厚年

♯

厚年

クマモト タロウ

熊本 太郎

(3ページ上部)

男

熊本 太郎

7534 -- 123456

096

12 3

昭和 ○○ 年 △ 月 □ 日

4 5 67

090

クマモト

ホン

熊本

本

12 3 4

5 67 8

クマモト

タロウ

熊本

太郎

1 2 3 4 5 6 7

熊本銀行

印 字 された 内 容 を 確 認し、

(1ページ)

署名してください。

印字されていない年

金加入期間がある場

合は、

わかる範囲で

記入してください。

(4ページ上部)

国民 年 金に加入され

ていた期間は加入当

時の住所を記入してく

ださい。

配偶者、

子

(18歳になった

後の最初の3月31日まで)

ならびに20歳未満の1級・

2級の障がい状態にある子

について記入してください。

クマモト

すでに年金

(老齢または

退職年金・障害年金・遺

族年金)

をお受け取りに

なっているか、

受給状況

の該当するものに○をし

てください

(

「受 けてい

る」

には全額支給停止の

場合も含みます)

。

熊本

ハナコ

花子

7 5 3 2 2 3 45 67

請求日において、

雇用保

険の被保険者でなくなっ

7年以上経過し

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 た日から、

ている場合は、

被保険者

番号の記入は不要です

(代わりに事由書の

「ウ」

を

○で囲み、

署名します)

。

(6ページ)

23

(8ページ)

○○

△

□

�

- ▲TOP

- ページ: 25

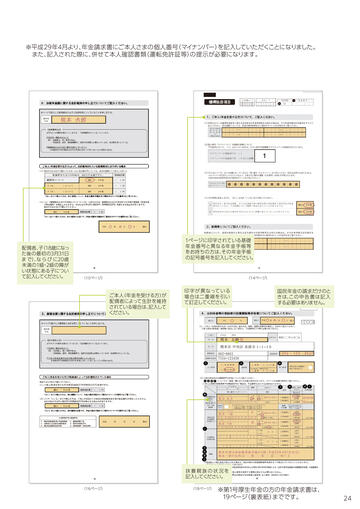

- ※平成29年4月より、

年金請求書にご本人さまの個人番号

(マイナンバー)

を記入していただくことになりました。

また、

記入された際に、

併せて本人確認書類

(運転免許証等)

の提示が必要になります。

熊本 太郎

1

************

○

配偶者、

子

(18歳になっ

た後の最初の3月31日

ま で)

、なら び に20歳

未満の1級・2級の障が

い状態にある子につい

て記入してください。

△

□

1ページに印字されている基礎

年金番号と異なる年金手帳等

をお持ちの方は、

その年金手帳

の記号番号を記入してください。

(10ページ)

(14ページ)

ご本人

(年金を受ける方)

が

配偶者によって生計を維持

されている場合は、

記入して

ください。

印 字 が 異なっている

場合は二重線を引い

て訂正してください。

国民年金の請求だけのと

きは、

この申 告 書は記 入

する必要はありません。

○

○

△

クマモト タロウ

□

昭和⃝⃝年△月□日

熊本 太朗 郎

熊本市 中央区 水前寺 1 --- 1 --- 1 0

862 -- 8601

7534 -- 123456

096

12 3

クマ モト ハ ナコ

熊本 花子

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

○○

△

□

4 5 67

給与所得

10

クマ モト イチロウ

子

熊本 一郎

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

クマ モト

○○

△

□

○○

△

□

ウメ

母

熊 本 うめ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

熊 本 太 郎 は 身 体 障 害 者 手 帳 の 2 級( 平 成 2 0 年 4 月 1 日 交 付 )

熊本一郎の住所は⃝⃝県⃝⃝市⃝⃝区⃝⃝町1-2

扶 養 親 族の 状 況を

記入してください。

(16ページ)

(18ページ)

※第1号厚生年金の方の年金請求書は、

19ページ

(裏表紙)

までです。

24

�

- ▲TOP

- ページ: 26

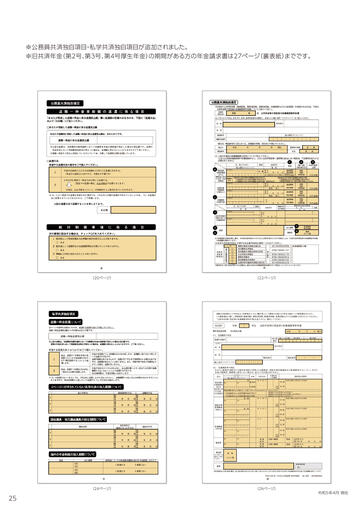

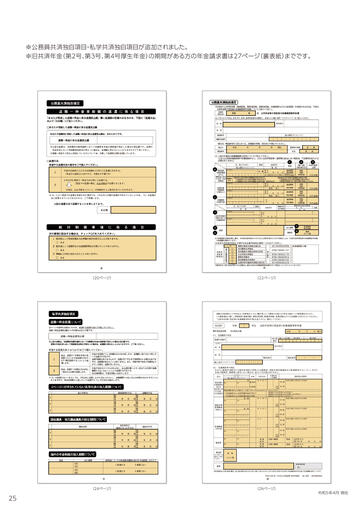

- ※公務員共済独自項目・私学共済独自項目が追加されました。

※旧共済年金

(第2号、

第3号、

第4号厚生年金)

の期間がある方の年金請求書は27ページ

(裏表紙)

までです。

25

(20ページ)

(22ページ)

(24ページ)

(26ページ)

令和5年4月 現在

�

- ▲TOP

- ページ: 27

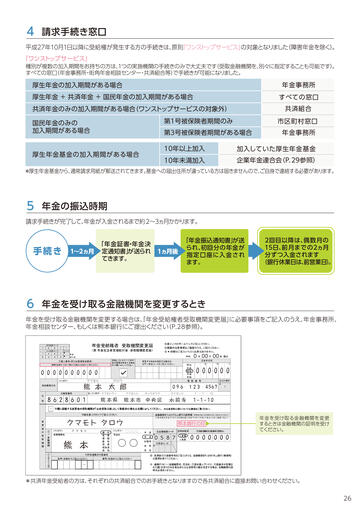

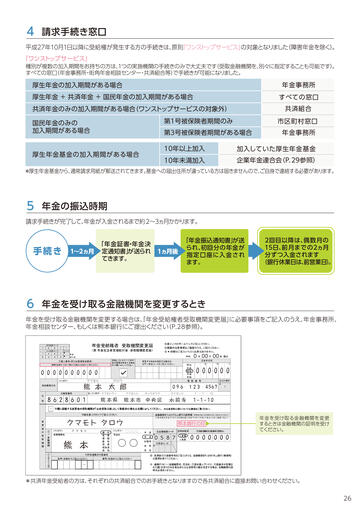

- 4

請求手続き窓口

平成27年10月1日以降に受給権が発生する方の手続きは、

原則

「ワンストップサービス」

の対象となりました

(障害年金を除く)

。

「ワンストップサービス」

種別が複数の加入期間をお持ちの方は、

1つの実施機関の手続きのみで大丈夫です

(受取金融機関を、

別々に指定することも可能です)

。

すべての窓口

(年金事務所・街角年金相談センター・共済組合等)

で手続きが可能になりました。

年金事務所

厚生年金の加入期間がある場合

厚生年金 + 共済年金 + 国民年金の加入期間がある場合

すべての窓口

共済組合

共済年金のみの加入期間がある場合

(ワンストップサービスの対象外)

第1号被保険者期間のみ

国民年金のみの

加入期間がある場合

市区町村窓口

第3号被保険者期間がある場合

厚生年金基金の加入期間がある場合

年金事務所

10年以上加入

加入していた厚生年金基金

10年未満加入

企業年金連合会(P. 29参照)

*厚生年金基金から、

通常請求用紙が郵送されてきます。基金への届出住所が違っている方は届きませんので、

ご自身で連絡する必要があります。

5

年金の振込時期

請求手続きが完了して、

年金が入金されるまで約2∼3ヵ月かかります。

手 続き

6

「年金証書・年金決

が送られ

1∼2ヵ月 定通知書」

てきます。

「年金振込通知書」

が送

られ、

初回分の年金が

1ヵ月後

指 定口座に入 金され

ます。

2回目以降は、偶数月の

15日、前月までの2ヵ月

分ずつ入金されます

(銀行休業日は、

前営業日)

。

年金を受け取る金融機関を変更するとき

年金を受け取る金融機関を変更する場合は、

「年金受給権者受取機関変更届」

に必要事項をご記入のうえ、

年金事務所、

年金相談センター、

もしくは熊本銀行にご提出ください

(P.28参照)

。

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クマモト

タロウ

熊 本 太 郎

クマモトケン

8 6 2 8 6 0 1

クマモトシ

熊本県

096

チュウオウク

熊本市 中央区

スイゼンジ

熊 本

123

4567

1 - 1 - 10

水前寺 1-1-10

ク マ モト タロ ウ

ク マ モ ト

00 00

熊本銀行の印

⃝⃝⃝⃝

○○

0 5 8 7

年金を受け取る金融機関を変更

するときは金融機関の証明を受け

てください。

0 0 0 0 0 0 0

*共済年金受給者の方は、

それぞれの共済組合でのお手続きとなりますので各共済組合に直接お問い合わせください。

26

�

- ▲TOP

- ページ: 28

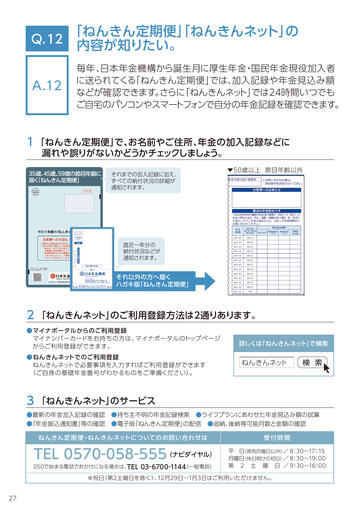

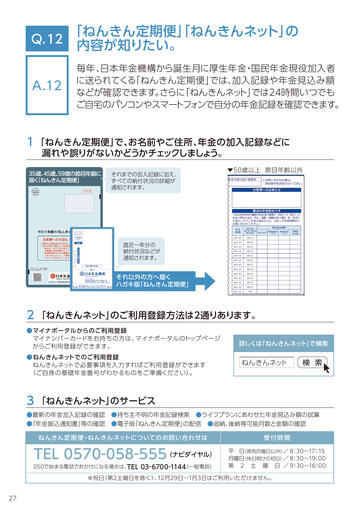

- Q.12

A.12

「ねんきん定期便」

「ねんきんネット」の

内容が知りたい。

毎年 、

日本年金機構から誕生月に厚生年金・国民年金現役加入者

に送られてくる

「ねんきん定期便」

では、

加入記録や年金見込み額

などが確認できます。さらに「ねんきんネット」

では24時間いつでも

ご自宅のパソコンやスマートフォンで自分の年金記録を確認できます。

1 「ねんきん定期便」で、お名前やご住所、年金の加入記録などに

漏れや誤りがないかどうかチェックしましょう。

35歳、

45歳、

59歳の節目年齢に

届く

「ねんきん定期便」

それまでの加入記録に加え、

すべての納付状況の詳細が

通知されます。

直近一年分の

納付状況などが

通知されます。

それ以外の方へ届く

ハガキ版

「ねんきん定期便」

▼50歳以上 節目年齢以外

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

納付済

00年 0月

未納

2 「ねんきんネット」のご利用登録方法は2通りあります。

●マイナポータルからのご利用登録

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのトップページ

からご利用登録ができます。

●ねんきんネットでのご利用登録

ねんきんネットで必要事項を入力すればご利用登録ができます

(ご自身の基礎年金番号がわかるものをご準備ください)。

詳しくは「ねんきんネット」で検索

ねんきんネット

検 索

3 「ねんきんネット」のサービス

●最新の年金加入記録の確認 ●持ち主不明の年金記録検索 ●ライフプランにあわせた年金見込み額の試算

●「年金振込通知書」等の確認 ●電子版「ねんきん定期便」の配信 ●追納、後納等可能月数と金額の確認

ねんきん定 期 便・ねんきんネットについてのお問い合 わせは

TEL 0570-058-555(ナビダイヤル)

050で始まる電話でおかけになる場合は、TEL

03 - 6700 -1144(一般電話)

受付時間

平 日(原則月曜日以外)/ 8:30∼17:15

月曜日(休日明けの初日)/ 8:30∼19:00

第 2 土 曜 日 / 9:30∼16:00

※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日∼1月3日はご利用いただけません。

27

�

- ▲TOP

- ページ: 29

- ● 資料①

■熊本県内・福岡県内・鹿児島県内の年金事務所一覧

※年金のご相談・請求手続きは、

どこの

年金事務所でも行うことができます

各年金事務所では、予約制による年金相談を実施しています。

熊本西年金事務所

〒860-8534 熊本市中央区千葉城町2-37

TEL 096-353-0142

熊本東年金事務所

〒862-0901 熊本市東区東町4-6-41

TEL 096-367-2503

玉名年金事務所

〒865-8585 玉名市松木11- 4

TEL 0968-74-1612

八代年金事務所

〒866-8503 八代市萩原町2-11-41

TEL 0965-35-6123

本渡年金事務所

〒863-0033 天草市東町2-21

TEL 0969-24-2112

博多年金事務所

〒812-8540

福岡市博多区博多駅東3-14-1

T- Building HAKATA EAST 4・5階

TEL 092-474-0012

久留米年金事務所

〒830-8501 久留米市諏訪野町2401

TEL 0942-33-6192

大牟田年金事務所

〒836-8501 大牟田市大正町6-2-10

TEL 0944-52-5294

鹿児島北年金事務所

〒892-8577 鹿児島県鹿児島市住吉町6-8

TEL 099-225-5311

鹿児島南年金事務所

〒890-8533 鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-25

TEL 099-251-3111

〒895-0012 鹿児島県

TEL 0996-22-5276

川内年金事務所

摩川内市平佐町2223

■ その他の年金相談・請求手続き窓口

街角の年金相談センター 熊本

予約受付専用電話

一般の年金相談

「ねんきんダイヤル」

〒860-0806

熊本市中央区花畑町4-1 太陽生命熊本第2ビル3F

TEL 096-206-2444

※お電話による年金相談は受け付けておりません。

ナビダイヤル

050で始まる電話でおかけの場合

ナビダイヤル

一部IP電話からは

TEL 0570-05 -4890

TEL 0570-05-1165

TEL 03-6631-7521

TEL 03-6700-1165

〈ご利用にあたってご留意いただきたいこと〉

ナビダイヤルの通話料金は、一般固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金でご利用いただけます。

ただし、携帯電話の場合は全額発信者負担となります。

● IP電話

(03 - 6700 - 1165)の通話料金は、全額発信者負担となります。

● 休日明けなどは大変電話が混み合い、

つながりにくい場合がありますのでご了承ください。

●

「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番を付けて間違い電話になっているケースが発生していますので、お掛け間違いのないようご注意

ください。

● お電話をいただく際には、

基礎年金番号または年金証書番号をお知らせください。

●

受付時間

平日(原則月曜日以外)/ 8:30∼17:15 月曜日(休日明けの初日)/ 8:30∼19:00 第2土曜日/ 9:30∼16:00

28

�

- ▲TOP

- ページ: 30

- ■各共済組合お問い合わせ先一覧(年金相談窓口)

国家公務員共済組合連合会

〒102- 8082

東 京都千 代田区 九 段南1-1-10

九 段 合同庁 舎

TEL 03-3265-8155

地 方職 員 共 済 組合

〒102- 8601

東 京都千 代田区平河町2- 4 -9

地共 済センタービル

TEL 03-3261-9850

全国市町村職員共済組合連合会

〒102- 0 084

東 京都千 代田区二番町2番 地

TEL 03-5210-4608

〒101- 0 0 62

東 京都千 代田区神 田 駿 河台2-9 -5

TEL 03-5259-1122

〒102- 8588

東 京都千 代田区 三番町6 - 8

TEL 03-5213-7570

日本私立学校振興・共済事業団

〒113 - 8441

東 京都文 京区 湯島1-7-5

TEL 03-3813-5321

農林漁業団体職員共済組合

〒110 - 8580

東 京都台東区秋 葉 原 2-3

日本農 業 新聞本 社ビル

TEL 03-6260-7800

〒231- 8315

神奈川県 横 浜市中区本町6 -50 -1

横 浜アイランドタワー

TEL 045-222-9512

〒101- 0 047

東 京都千 代田区内神 田3 - 6 -2

アーバンネット神 田ビル

フリーダイヤル

〒105-0021

東京都港区東新橋2-14-1

NBFコモディオ汐留 6F

TEL 03-6634-3120

公 立学 校 共 済 組合

警 察 共 済 組合

日本 鉄 道 共 済 組合

NTT企業年金基金事務センター

日本たばこ産 業 共 済 組合

0120-372-547

■ 年金基金

企業 年金 連合 会

全国国民年金基金熊本支部

〒105 - 0 011

東 京都港 区 芝 公園2- 4 -1

芝パークビルB 館10 階

〒862- 0956

熊 本市中央区水前寺 公園14 -22

パークビル7F

TEL 0570-02-2666

※IP電話からは、TEL 03-5777-2666

フリーダイヤル

0120- 65-4192

令和5年4月 現在

29

�

- ▲TOP

- ページ: 31

- ● 資料②

■熊本県内のハローワーク

(公共職業安定所)一覧

〒8 6 2 - 0 9 71

熊 本 市 中 央 区 大 江 6 -1- 3 8

TEL 096-371-8609

管轄地域: 熊本市

(北区植木町、南区城南町、

南区富合町を除く)

〒8 61- 3 2 0 6

上益城郡御船町

辺田見395

TEL 096-282-0077

管轄地域: 上益城郡、

阿蘇郡西原村

ハローワーク八代

〒8 6 6 - 0 8 5 3

八 代 市 清 水 町1- 3 4

TEL 0965-31-8609

管轄地域: 八代市、八代郡

ハローワーク菊池

〒8 61-13 31

菊 池 市 隈 府 7 71-1

TEL 0968-24-8609

管轄地域: 菊池市、山鹿市、

合志市、菊池郡

熊本市のうち北区植木町

ハローワーク玉名

〒8 6 5 - 0 0 6 4

玉 名 市 中13 3 4 - 2

TEL 0968-72-8609

管轄地域: 荒尾市、玉名市、玉名郡

ハローワーク天草

〒8 6 3 - 0 0 5 0

天 草 市 丸 尾 町16 - 4 8

天 草 労 働 総 合 庁 舎1F

TEL 0969-22-8609

管轄地域: 天草市、上天草市、天草郡

ハローワーク球磨

〒8 6 8 - 0 014

人 吉 市 下 摩 瀬 町16 0 2 -1

人 吉 労 働 総 合 庁 舎1F

TEL 0966-24-8609

管轄地域: 人吉市、球磨郡

ハローワーク宇城

〒8 6 9 - 0 5 0 2

宇城市松橋町松橋266

TEL 0964-32-8609

管轄地域: 宇土市、宇城市、下益城郡

熊本市のうち

南区城南町、南区富合町

ハローワーク阿蘇

〒8 6 9 - 2 612

阿 蘇 市 一 の 宮町 宮 地 2 318 - 3

TEL 0967-22-8609

管轄地域: 阿蘇市、

阿蘇郡(西原村を除く)

ハローワーク水俣

〒8 6 7 - 0 0 61

水 俣 市 八 幡 町 3 - 2 -1

TEL 0966-62-8609

ハローワーク熊本

ハローワーク上益城

出張所

管轄地域: 水俣市、葦北郡

令和5年4月 現在

30

�

- ▲TOP

- ページ: 32

- ■お問い合わせは、熊本銀行年金相談デスクまで

0120-658-231

[受付時間]

月・水・金曜日 9:00∼17:00 携帯からも

但し、

銀行休業日は除きます。

OK!

2023

(令和5)

年4月現在 D132K

�

- ▲TOP